成果報告・進捗状況報告

関西大学研究ブランディング事業(2020年度〜)

文部科学省私立大学研究ブランディング事業(2017〜2019年度)

- 事業目的・概要

- 本事業の目的は、関西大学の特色ある豊富なリソースを基盤とする東アジア文化研究のデジタルアーカイブを構築し、その活用を通じて東アジア文化研究の世界的研究拠点としてのブランドを確立することにある。

事業の中核となる関西大学アジア・オープン・リサーチセンター(Kansai University Open Research Center for Asian Studies:KU-ORCAS)では、以下の4つのオープン化をポリシーとして掲げ、世界に開かれたオープン・プラットフォームを構築し、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」というイメージを本学のブランドとして定着させることを目指す。主な目標は4つであり、①デジタルアーカイブの構築・公開による研究リソースのオープン化、②アーカイブ構築に関わる研究組織を内外に開く研究グループのオープン化、③デジタルアーカイブの構築とその活用手法に関わるノウハウや課題を共有し協議する研究ノウハウのオープン化、④研究成果のオープン化となっている。

本事業では2017年度から2021年度においては、4つのユニットによって研究を進めてきた。

「ユニット1・東西文化接触とテキスト」では、「16世紀以降東西言語研究総合アーカイブ」の運用、およびオープン・プラットフォームによる「漢訳イソップ」「漢訳聖書」等のテキスト研究を進めている。「ユニット2・東アジアの中の大阪の学統とネットワーク」では、泊園院主作成の碑文調査とデジタルアーカイブ化、および大坂画壇デジタルアーカイブに関する特別研究集会の開催と展覧会図録の作成着手を進めてきた。「ユニット3・古都・史跡の時空間」では、飛鳥の大王墓・墳墓の発掘調査実施、および嵯峨・淀・八幡・難波津などの古文書調査と景観復原作業を進めてきた。「ユニット4・古典籍資料の情報資源化」では、関西大学が所蔵する『廣瀬本万葉集』を対象にそのテキストの翻刻とTEI/XMLマークアップデータの作成、および日本古典籍資料に対するTEI/XMLマークアップのノウハウの普及を進めてきた。いずれのユニットも、着実に成果をあげてきた。

これらの成果を踏まえ、2022年度からは、よりデジタル・ヒューマニティーズを志向し且つ、学外研究者との共同研究をより志向した研究体制を目指すこととする。今後設置を考えている共同研究班に関して、先ず2つの共同研究班については、これまで研究を継続してきたグループによるものとし、これ以外については外部研究者を中心とする研究グループとして、本学研究員はできる限り少数に留め、むしろ外部の研究機関の人員を中心に構成することにより、外部研究機関とのスムースな連携を図っていくとともに、よりデジタル・ヒューマニティーズに特化したグループを創出していきたい。

これらの内外のユニットが動的に結びつき、広く研究成果を共有し公開することによって、関西大学の東アジア学のブランド力を高めていくつもりである。

継続して設置するひとつめの研究班である「言語交渉学研究班」では、資料群のテキストデータベース化を完成させ、近代日本の中国語教科書関連資料、日中の新聞雑誌データベースを活用してN-gram Viewer やテキストマイニングを用いて概念語の使用状況を調査し、近代の日本人が学習・受容した漢語語彙と同時代の中国で使用されていた語彙の実態の解明を進める。ふたつめの研究班である「ユーラシア歴史文化研究班」では、前年度に引き続き石刻資料テキストのデジタル化および拓本等画像資料の蓄積を進めるとともに、テキストのマークアップ作業を本格化して、孤立的な非典籍資料に時間的・空間的な連関性を付与して、石刻資料群の有機的活用の方法を検討する。

一方、外部研究者を中心とする「デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ研究班」では、いずれも大量データを有機的に処理し、自然言語処理や画像比較などの研究を行っていきたい。そして、国文学研究資料館、東京大学U-PERL、京都大学人文科学研究所などの外部研究機関、情報処理学会の人文科学とコンピュータ研究会などの学会との連携を取り、イベントなどを積極的に開催することができればと考えている。

本研究で重視しているオープン・プラットフォームについては、KU-ORCASのサイト自身の影響力は大きくなったものの、いまだ認知についてはまだ低いままである。アーカイブ自体は知名度もあり、その有用性については知られている。ただ、サイトとしての使い勝手については、まだ十分でない部分がある。今後は、ポータルサイトとしての利便性を高め、さらにオープン・プラットフォームとしての認知度を上げてきたい。

またデジタルリソースを蓄積し公開するデジタルアーカイブは、サーバーの保守・更新のコストを勘案して外部サーバーを利用する。既存のデジタルアーカイブを外部サーバーに移行するとともに、今後の拡張に対応できるシステムを構築する。

さらに講習会などを定期的に開催することにより、大学院生や若手研究者のデータ・サイエンスへの対応能力を深めていくことも検討する。研究例会や国際シンポジウムを開催することにより、学外の研究者と交流し、また東アジア学としてのブランドを広めていきたい。

| 事業名 | オープン・プラットフォームが開く関大の東アジア文化研究 |

|---|---|

| 実施母体組織名 | 関西大学東西学術研究所 |

| 参画組織名 | KU-ORCAS(関西大学アジア・オープン・リサーチセンター) |

- 2023年度の進捗状況

- 【全体】

- [目標]

・研究例会を開催する。

・重要性の高いデジタルデータ購入を検討する。

[実施計画]

・「言語交渉学研究班」と「ユーラシア歴史文化研究班」の研究例会を開催する。また、外部研究グループの研究例会も開催する予定である。

・デジタルデータについて、汎用性の高いもの、学術ニーズが高いものについて、デジタルデータの入手を検討する。

【言語交渉学研究班】

[目標]

・テキストデータの作成と公開を行う。

・検索機能付テキストデータを公開する。

・国内外の他機関との連携強化を行う。

[実施計画]

・対象文献の多くは写本資料・手書き資料となるため、OCR 等での読み取り後、入念な確認作業を手分けして行う。

・正確なテキストデータを元に、検索が可能なコーパスとして公開準備を進め、順次公開する。 ・大阪大学とは、石濱文庫所蔵資料デジタルアーカイブの構築を通じて築かれた関係をさらに強化 していく。

愛知大学は、近代中国研究の歴史が長く、愛知大学図書館には近代中国語関連文献が多く所蔵されているだけでなく、内田慶市関西大学名誉教授が長年にわたり収集してきた非常に貴重な欧米資料の受け入れ機関であり、KU-ORCAS のデジタルアーカイブ近代漢語文献データベースの元となった原本を所蔵している。愛知大学の「尾崎實・内田慶市蔵書」(関西大学)+「荒川清秀旧蔵書」は、国内有数の近代中国語研究コレクションであり、関西大学とは研究面、人材面ともに縁があるため、協力体制が取りやすいといえる。具体的にどのような形の協力が実現可能かの協議を始める。

その他、国外の研究機関や図書館との連携や協力に向けて、可能な範囲で活動を開始する。

【ユーラシア歴史文化研究班】

[目標]

・2022年度の成果を研究例会で報告する。

[実施計画]

・非典籍文字史料の分析を研究員単位で行い、アジア各地域の金石史料などの普遍的価値と地域的特殊性を浮かびあがらせる。

・研究で得られた成果を研究例会において報告する。

【デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ研究班】

[目標]

・外部研究資金を獲得して、研究活動ができる体制を整える。

[実施計画]

・デジタル・ヒューマニティーズ研究のためのグループを組織する。

・外部資金をもとに、必要性の高いデジタルデータを購入する。

・大量テキストデータ処理のためのクラウド環境を整備する。

- 【全体】 2023年度開始当初は、「言語交渉学研究班」と「ユーラシア歴史文化研究班」の2班による体制であった。2023年9月より、これに「デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ研究班」が加わり、活動を開始した。

ホームページをポータルサイトにふさわしいものとすべく、大きく改訂した。情報にアクセスしやすいサイトを意識して変更している。また、SNSによる情報発信を増やしている。

2023年11月18日に、東京ビッグサイト会議棟で開催されたデジタル・ヒューマニティーズの国際会議、「デジタル・ヒューマニティーズと研究基盤-欧州と日本の最新トレンド」には、国内から多くの関連機関が参加した。この会議に、二階堂センター長が参加し、「KU-ORCASの活動について」と題し、ポスターセッションとパワーポイントによる研究の紹介を行った。300名以上の参加者があり、盛会であった。

2024年度より、大学共同利用機関法人人間文化研究機構が中心となり、デジタル・ヒューマニティーズ協議会の活動が発足する予定になっている。その準備会として、2024年2月27日に渋谷ソラスタコンファレンスにおいて、国内のデジタルヒューマテニティーズ研究機関の22団体が集まった会合が行われた。KU-ORCASを代表して二階堂センター長が参加し、活動に関する紹介を行った。

2024年度より、デジタル・ヒューマニティーズ協議会に参加する予定である。

【言語交渉研究班】

開催した研究例会の回数は3回であり、数は決して多いとは言えないが、個人の研究成果発表にとどまらず、言語交渉研究班として取り組むデータベース作成に向けた構想を発表することができた。具体的には、関西大学総合図書館増田渉文庫所蔵の中国近代文学史に欠かせない存在である魯迅から直接の指導を受けた増田渉の手書きメモの解読とそのテキスト公開であり、すでに第一弾の解読作業がほぼ終了しつつあり、2024年度には公開する予定である。本資料は、他機関には所蔵が確認されておらず、本学の特色のある資料であるといえ、また文学、言語、文化等幅広い研究価値を具えており、データベース構築の意義は十分にあると考えられる。

また、検索機能付きテキストデータ作成のために、凸版印刷との話し合いを行った。話し合いを通じ、最終的にどのようなデータベースを目指すべきかがより明確になった。また、現時点で技術的に実現可能な事柄と不可能な事柄を把握することができた。結果的には、理想とするデータベースの構築は、予算的に実現が難しいということが判明したが、データベース構築に必要な資料の解読と入力作業という土台作りは継続する予定である。

国内外の機関との連携については、研究者レベルでの連携に限って言えば、全国大会での共同発表を行い、強化することができた。また、KU-ORCASのアーカイブについて、国内外で紹介することができたが、他機関との連携強化には至らなかった。

研究例会報告 言語交渉研究班はこちらから▼

【ユーラシア歴史文化研究班】

2023年度は研究例会を3回開催した。第1回研究例会(12月16日)では毛利英介研究員が遼寧省北鎮一帯で出土した遼代の石刻史料、特に墓誌をとりあげ、その概要と問題点を報告した(「中国遼寧省北鎮市出土遼代墓誌銘群に関する初歩的研究」)。吉川和希研究員はベトナム・黎朝期の行政文書などを利用し、国家祭祀について報告を行った(「ベトナム黎鄭政権の国家祭祀の変遷」)。森部豊主幹・研究員はベトナムハノイ出土の梵鐘銘文を紹介しつつ、唐代の墓誌も利用して唐後半期の軍制研究の展望について報告を行った(「青梅社鐘から見る唐後半期の「府兵制」」)。

第2回研究例会(2024年2月10日)では、藤田髙夫研究員が、石刻の隆盛期である後漢後半の墓碑のうち、後漢の文人蔡邕の『蔡中郎集』に収められた墓碑を採りあげ、テキスト分析の初歩的考察を行った(「テキストとしての後漢石刻」)。篠原啓方研究員は15世紀における朝鮮士大夫墓の墓碑をとりあげ、その立碑から見た朱子家礼の受容の様相について報告した(「墓碑の立碑から見た15世紀朝鮮士大夫墓の朱子家礼受容」)。西田愛研究員は2022年8月にバルティスタン(パキスタン東部)において行った、チベット語石柱碑文と磨崖碑文、岩石碑文に関する調査結果を報告した(「西チベット岩石碑文調査報告」)。

第3回研究例会(2024年2月17日)では、吉田豊研究員がゴビ砂漠のセヴレイで発見されたソグド語碑文を取り上げ、ウイグル可汗国が唐との境界にあたる国門に建てた石碑がそれであると報告し、さらに8世紀にヒンドゥークシュの南を支配したハラジュ突厥の王が発行したコインに、バクトリア語の銘文以外にソグド語銘文もあることを指摘し、その歴史的な背景も報告した(「ソグド語金石文の歴史的解釈:セヴレイ碑文とハラジュ突厥の貨幣銘文」)。池尻陽子研究員はチベットの書簡マニュアルをいくつか取り上げ、それらにおいて敬意記号チェターがどのように説明されているかを報告した(「チベットの書簡マニュアル(yig bskur rnam bzhag)における敬意記号(che rtags)に関する記述について」)。澤井一彰研究員は2013年に沖縄県うるま市の勝連城跡から出土し、2016年にその事実が公表された10枚の銅貨のひとつであるH.1099(1688)年付オスマン朝マングル銅貨をとりあげ、その歴史的背景をあきらかにするとともに、なぜ、オスマン朝の銅貨が勝連城跡から発見されたのか、その考えられ得る可能性についてオスマン朝社会経済史、とりわけ貨幣史の研究成果を踏まえつつ報告した(「勝連城出土のH.1099(1688)年付オスマン朝マングル銅貨とその歴史的背景」)。

また、研究班活動初の試みとして、ベトナムハノイを訪れ、ハノイ博物館においてハノイ出土の唐代の梵鐘の調査を行い、あわせてハノイにある漢喃研究員が所蔵する同梵鐘拓本を調査することができた。

研究例会報告 ユーラシア歴史文化研究班はこちらから▼

【デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ研究班】

2023年9月より、デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ研究班(DHR研究班)を組織し、活動を開始した。 2024年1月27日、千里山キャンパス以文館において、第1回DHR研究班研究集会を開催した。二階堂善弘主幹が「KU-ORCAS所蔵漢籍データベースの現状と活用」とのタイトルで、発表を行った。KU-ORCASに所蔵される漢籍データベースについての利用法と新たに生じた問題などについて話した。次に、二ノ宮聡研究員が、「KU-ORCAS所蔵データベースの外部アクセス利用」とのタイトルで、報告を行った。KU-ORCAS所蔵の漢籍データベースは、VPNによる利用で、外部からのアクセスが可能になる。その方法と問題点について解説した。休憩を挟んで、DHR研究班全員(二階堂善弘、師茂樹、佐藤仁史、永崎研宣、小島浩之、田邉鉄、二ノ宮聡各研究員)による座談会「アジア研究データベースの活用」が行われた。東方書店の提供により、トライアルで『経典古籍庫』などの漢籍データベースが1カ月、使用可能となったので、その利用と将来的な可能性について討論を行った。

第2回DHR班研究集会は、2024年3月2日、児島惟謙館で、漢字文献情報処理研究会(漢情研)との共催として行われた。テーマは「AIの人文学への活用」である。「生成AIの言語研究・言語教育での活用」とのタイトルで、国立国語研究所の宮川創氏による発表が行われた。実際にAIを活用して最先端の状況を説明するという、非常に内容の充実したものであった。次に花園大学の師茂樹研究員による「AIを用いた「再現」の問題点」という発表が行われた。AIの進展による問題点を鋭く指摘するものであった。休憩をはさんで、総合討論が行われた。会場とオンラインの両方から活発な質疑が行われ、充実した討論となった。

研究例会報告 デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ研究班はこちらから▼

- 2023年度主な成果

- 「言語交渉学研究班」と「ユーラシア歴史文化研究班」に加え、「デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ研究班」が活動を開始し、3研究班による体制となった。デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ研究班は、第2回研究集会を漢字文献情報処理研究会と共催するなど、ほかの団体との連携を重視している。

センター内で運営していたデータベースなどを、ほぼすべてクラウドシステムによる運営に移行する作業を行っていたが、それが2023年度においてほぼ完了した。今後はより柔軟なシステム運営に努めたい。

また学外に所属する研究員のために、VPNによる学外からのデータベース接続について、一定の条件下のもとに利用可能とした。これによって、データベースの利用が促進された。

二階堂センター長は、2023年1月にKBS京都放送のテレビ番組「京都浪漫・悠久の物語」に出演した。また2023年9月及び2024年2月に、朝日カルチャーセンター中之島教室において、オンライン併用の講座に出講した。これにより、一般への認知度を高めたと考える。

ユーラシア歴史文化研究班の森部主幹は、2024年1月及び2月に、早稲田大学エクステンションセンターにおいて、オンライン講座に出講した。これについても、当センターの東アジア研究の成果を一般に向けて発信する機会となった。

- 2023年度の特筆すべき成果

- 【全体】

- 2023年11月18日、東京ビッグサイト会議棟で開催されたデジタル・ヒューマニティーズの国際会議「デジタル・ヒューマニティーズと研究基盤-欧州と日本の最新トレンド」において、デジタル・ヒューマニティーズを進める機関として参加した意義は大きかったと考える。

論集『KU-ORCASが開くデジタル化時代の東アジア文化研究 : オープン・プラットフォームで浮かび上がる、新たな東アジアの姿』がネット上でも公開され、学界においてKU-ORCASの活動が広く知られるようになった。人材育成面においては、若手研究者をPD2名、RA2名の体制を維持している。2022年度からPDであった者1名が、2023年10月に京都大学の助教に採用された。そのため、10月から新たに1名のPDを募集し、採用した。

- PDCAサイクルの状況(これまでの自己評価および外部評価、外部資金審査・評価部会等への対応状況) 2023年7月7日、KU-ORCAS所蔵のデータベースを使用するために、学外に所属する研究員のVPNによるアクセスを可能とした。これにより、利便性が図られるとともに、利用の拡大が可能となった。

- 【プロジェクトの自立運営に向けた外部資金の獲得状況】

- 日本学術振興会の科学研究費については、取得を推奨している。2023年度においては、基盤研究(C)が4件、若手研究が2件継続している。また国際共同研究強化(B)が1件採択されている。

文部科学省共同利用・共同研究拠点事業については、すでに2度不採択となっている。しかしながら、2025年度からの拠点申請に係る申請書を2024年2月22日に提出済みであり、現在作業部会等による審議がなされている段階である。今後のスケジュールとしては、2024年度6月頃を目途に申請に関するヒアリングが予定され、6月から7月頃に新規認定候補の決定(大学へ通知)、9月頃に新規認定結果の文部科学大臣通知が予定されている。

ヒアリングについては、文部科学省からの質問事項が事前に示され、それに回答する形になると想定される。拠点採択に向けて、前回の不採択時の留意事項や指摘事項を踏まえ、ヒアリングへの準備・対応等の入念な対策を講じていきたい。

また、外部資金獲得を文部科学省の拠点申請のみに絞っていては安定的なセンター運営が難しくなるため、学術振興会の他の補助事業(たとえば、人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業など)への応募についても、検討を行っている。人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業に関しては、昨年度ベースであれば6月1日公示、7月20日提出締切と予想されるので、事前に申請書類を精査したうえで、公示後に速やかに申請書作成を進められるように事前準備を行っていきたい。 - 外部資金審査・評価部会からの確認事項

-

「アーカイブの構築と利用にかかわる研究や、研究者間の横のつながりが見えにくい」という指摘があった。特にデジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ研究班は、漢字文献情報処理研究会や人文情報学研究所などと共に事業を行っていくことで、広く研究者コミュニティとの連携を図っている。また2023年度に、国内の多くの研究機関が参加するデジタル・ヒューマニティーズ協議会の準備会に参加した。

「サイトの認知度および使い勝手の向上、資料の電子テキスト化については喫緊の課題」との指摘をいただいた。これに対応するため、ホームページをポータルサイト向けに2023年9月29日に変更した。よりアクセスしやすいレイアウトへの転換を図っている。 「『ユーラシア歴史文化研究班』は『東アジア』を大きく超える範囲をカバーするものであるが、その両者のずれについてはどのように埋められるのか」との指摘があった。「東アジア」を「東アジア」という狭い枠組みだけで見ていては、その姿を立体的に、総合的に浮かび上がらせることはできないことは、周知のことである。「ユーラシア歴史文化研究班」は、東アジア以外を専門とする研究者の視点から東アジアを見つめなおし、問い直すものであり、そこには基本的にはズレは無いと考えている。

「東アジア文化研究科の教育プログラムに組み込むなど、育成システムについて検討せよ」という指摘があった。大学院においては、二階堂センター長の担当する「学術リテラシー基礎(人文)」の講座が開設されている。さらに、2024年度からは、「デジタル・ヒューマニティーズ基礎」の科目が開講され、大学院生がデジタル・ヒューマニティーズに実際にふれる授業を行う予定である。今後とも、関連科目を増やす予定である。

「研究者がアーカイブを効果的に利用することを目指すように」という指摘があった。KU-ORCAS所蔵のデータベースを使用するために、学外に所属する研究員のVPNによるアクセスを可能とした。これにより、利便性が図られるとともに、利用の拡大が可能となった。

「海外ジャーナルへの発信を増やすこと」という指摘については、まだ十分に対応できているとはいえない。ただ、国際学会である東アジア文化交渉学会に積極的に参加し、研究員の多くがデジタル・ヒューマニティーズ部会において発表することで、国際的な認知度を上げとともに、国際的な業績をアップする予定である。本件については、すでに多くの研究員が審査を通過している。

「自立運営に向けた外部資金獲得」への対応については、現在、文部科学省共同利用・共同研究拠点への不採択が2回続いており、不十分であると考えている。学術振興会などのほかの研究資金を得られないか、検討している。

「大学ブランドを研究者個人の問題にしないこと」という指摘があった。現在、研究内容自体が個人に依拠するものになっており、これについてはすぐに対処は難しいと考える。ある分野については、一定の人材を確保できるような人事システムが必要と考える。

「組織再編も含めたオープンデータに向けた努力を行うこと」という指摘があった。これについても対処は難しい。いくつかのデータベースなどについて、他機関に譲渡しての運用が可能か、検討を始めている。

「全学的な問題として、大学執行部や法人を交えた深い議論と展望を行うこと」との指摘については、まだ未着手となっている。前向きに取り組みたい。

- 学内評価の状況

-

本学の全学的評価組織である、外部資金・評価部会(副学長の下に副学長指名メンバー若干名で構成)においては、「研究体制の再編により、4つのオープン化が進展しており、人文科学分野でも注目されているテキスト・マイニング手法等を用いたデータサイエンス研究を積極的に取り入れようとしている点は評価できる。

しかしながら、これまでの研究成果は日本語を中心に発表されているが、海外の研究者に対して本事業の研究成果をオープンにする必要があり、英語を使用した論文・著書の執筆を期待する。

また、プロジェクトの自立運営に向けた外部資金の獲得は必須であるが、文部科学省「共同利用・共同研究拠点」への申請については、これまでの不採択理由を十分に吟味し、他の事業への申請可能性も含め、具体的な道筋を立てる必要がある。

今後については、引き続き研究及びブランディング活動の両面から事業を継続し、デジタルアーカイブの認知、活用に向けたさらなる事業展開を行い、創造的な研究成果が公表されることを期待する。」との意見を得た。

また、学長を座長とした研究ブランディング事業戦略会議では、出席した委員より、共同利用・共同研究拠点の不採択の検証、英語を使用した論文・著書や海外ジャーナル等への積極的な執筆、2023年度に加わったデジタル・ヒューマニティーズ・リサーチを含む3研究班の連携、自立運営のための方策や若手研究者の育成等、学内における事業継承やさらなるブランド化を進めるための検討を行ってほしい旨の意見があった。

本事業の今後の発展については、引き続き法人・教学が一体となってブランドの維持・発展に向けた推進を図ることに加え、データベースの管理体制の整備に向けて関係部局と連携することも含めた今後の展開や戦略について検討していくことが確認された。

2023年9月29日、ホームページをポータルサイト向けに変更した。

よりアクセスしやすいレイアウトへの転換を図っている。改訂作業は、今後とも継続していく。

デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ研究班は、漢字文献情報処理研究会や人文情報学研究所などと共に事業を行っていくことで、広く、研究者コミュニティとの連携を図っている。2023年度に、国内の多くの研究機関が参加するデジタル・ヒューマニティーズ協議会の準備会に参加した。2024年度より、本格的な活動を行う予定。

国際学会である東アジア文化交渉学会に積極的に参加し、研究員の多くがデジタル・ヒューマニティーズ部会において発表することで、国際的な認知度を上げる予定である。

以上

- 事業目的・概要

- 本事業の目的は、関西大学の特色ある豊富なリソースを基盤とする東アジア文化研究のデジタルアーカイブを構築し、その活用を通じて東アジア文化研究の世界的研究拠点としてのブランドを確立することにある。

事業の中核となる関西大学アジア・オープン・リサーチセンター(Kansai University Open Research Center for Asian Studies:KU-ORCAS)では、以下の4つのオープン化をポリシーとして掲げ、世界に開かれたオープン・プラットフォームを構築し、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」というイメージを本学のブランドとして定着させることを目指す。主な目標は4つであり、①デジタルアーカイブの構築・公開による研究リソースのオープン化、②アーカイブ構築に関わる研究組織を内外に開く研究グループのオープン化、③デジタルアーカイブの構築とその活用手法に関わるノウハウや課題を共有し協議する研究ノウハウのオープン化、④研究成果のオープン化となっている。

本事業では2017年度から2021年度においては、4つのユニットによって研究を進めてきた。

「ユニット1・東西文化接触とテキスト」では、「16世紀以降東西言語研究総合アーカイブ」の運用、およびオープン・プラットフォームによる「漢訳イソップ」「漢訳聖書」等のテキスト研究を進めている。「ユニット2・東アジアの中の大阪の学統とネットワーク」では、泊園院主作成の碑文調査とデジタルアーカイブ化、および大坂画壇デジタルアーカイブに関する特別研究集会の開催と展覧会図録の作成着手を進めてきた。「ユニット3・古都・史跡の時空間」では、飛鳥の大王墓・墳墓の発掘調査実施、および嵯峨・淀・八幡・難波津などの古文書調査と景観復原作業を進めてきた。「ユニット4・古典籍資料の情報資源化」では、関西大学が所蔵する『廣瀬本万葉集』を対象にそのテキストの翻刻とTEI/XMLマークアップデータの作成、および日本古典籍資料に対するTEI/XMLマークアップのノウハウの普及を進めてきた。いずれのユニットも、着実に成果をあげてきた。

これらの成果を踏まえ、2022年度からは、よりデジタルヒューマニティーズを志向し且つ、学外研究者との共同研究をより志向した研究体制を目指すこととする。今後設置を考えている共同研究班に関して、先ず2つの共同研究班については、これまで研究を継続してきたグループによるものとし、これ以外については外部研究者を中心とする研究グループとして、本学研究員はできる限り少数に留め、むしろ外部の研究機関の人員を中心に構成することにより、外部研究機関とのスムースな連携を図っていくとともに、よりデジタルヒューマニティーズに特化したグループを創出していきたい。

これらの内外のユニットが動的に結びつき、広く研究成果を共有し公開することによって、関西大学の東アジア学のブランド力を高めていくつもりである。

継続して設置するひとつめの研究班である「言語交渉学研究班」では、資料群のテキストデータベース化を完成させ、近代日本の中国語教科書関連資料、日中の新聞雑誌データベースを活用してN-gram Viewer やテキストマイニングを用いて概念語の使用状況を調査し、近代の日本人が学習・受容した漢語語彙と同時代の中国で使用されていた語彙の実態の解明を進める。ふたつめの研究班である「ユーラシア歴史文化研究班」では、前年度に引き続き石刻資料テキストのデジタル化および拓本等画像資料の蓄積を進めるとともに、テキストのマークアップ作業を本格化して、孤立的な非典籍資料に時間的・空間的な連関性を付与して、石刻資料群の有機的活用の方法を検討する。

一方、外部研究者を中心とする「デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ班(仮)」では、いずれも大量データを有機的に処理し、自然言語処理や画像比較などの研究を行っていきたい。そして、国文学研究資料館、東京大学U-PERL、京都大学人文科学研究所などの外部研究機関、情報処理学会の人文科学とコンピュータ研究会などの学会との連携を取り、イベントなどを積極的に開催することができればと考えている。

本研究で重視しているオープン・プラットフォームについては、KU-ORCASのサイト自身の影響力は大きくなったものの、いまだ認知についてはまだ低いままである。アーカイブ自体は知名度もあり、その有用性については知られている。ただ、サイトとしての使い勝手については、まだ十分でない部分がある。今後は、ポータルサイトとしての利便性を高め、さらにオープン・プラットフォームとしての認知度を上げてきたい。

またデジタルリソースを蓄積し公開するデジタルアーカイブは、サーバーの保守・更新のコストを勘案して外部サーバーを利用する。既存のデジタルアーカイブを外部サーバーに移行するとともに、今後の拡張に対応できるシステムを構築する。

さらに講習会などを定期的に開催することにより、大学院生や若手研究者のデータ・サイエンスへの対応能力を深めていくことも検討する。研究例会や国際シンポジウムを開催することにより、学外の研究者と交流し、また東アジア学としてのブランドを広めていきたい。

- 2022年度の進捗状況

- 【全体】

- [目標]

・各研究班を再編する。

・デジタルデータをクラウドに移行する。

[実施計画]

・ユニット制を再編し、新たに「言語交渉学研究班」と「ユーラシア歴史文化研究班」の2つの研究班を立ち上げる。また、外部の研究グループとの連携について準備を行う。

・利用頻度の高い電子データ、また貴重なデータベースなどを優先してクラウド化を行っていく。

<実施経過の進捗(達成)状況>

・まず、KU-ORCASを東西学術研究所の中の恒常的な研究組織として設置することとし、それに関係する諸規程を改訂・制定した。

・これまでの4つのユニットで構成されていたユニット制を改め、「言語交渉研究班」と「ユーラシア歴史文化研究班」の2つの研究班が成立した。両班ともに研究例会をさかんに開催しており、着実に研究成果を挙げている。

・電子データのクラウド化を進めた。すでに、『中国基本古籍庫』『申報』『中国方志庫』などのデータベースについては、クラウド化を完了した。また、『関西大学東アジアデジタルアーカイブ』『泊園文庫デジタルアーカイブ』『近代漢語文献データベース』などの多くの独自アーカイブを、クラウドに移行している。クラウド化については、予定通りに完了した。

・2023年度の事業計画にある「デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ班(仮)」を新たに立ち上げるため、関係する協力者と調整を行ってきた。「デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ班(仮)」では、世界におけるデジタル・ヒューマニティーズの動向を探り、その情報をセンター全体で共有することを目的とする。可能な限り、ツールやデータベースの進展について的確に把握し、その可能性について探ってみたい。2023年度内に研究グループを組織すると同時に、データ共有のためのクラウド環境を整備し、グループとしての研究活動も進めたい。

【言語交渉学研究班】

[目標]

・東アジア言語の資料を中心に目録の作成・資料の撮影し、順次公開する。

・『(関西大学)東西言語接触・文化交渉資料目録(稿)』を作成する。

[実施計画]

・関西大学に所蔵されている東アジア言語、東西言語接触及び文化交渉関連資料は、各個人文庫に所蔵され各目録で所蔵を確認することが可能であり、一部の資料は東アジアデジタルアーカイブで公開されているが、それら資料群をひとつにまとめ、本研究班が構築を目指すアーカイブと研究目的の一部を明確なものとするため、上記目録を作成する。

主に対象となる個人文庫は、内藤文庫、増田文庫、長澤文庫、中村文庫、鱒澤文庫であり、図書館の協力を得て文庫内での確認調査も行う。

・上記目録作成と並行して、テキストデータ作成対象文献を開始する。

・未撮影・未公開の資料の撮影と公開準備を進め、順次公開していく。

<実施経過の進捗(達成)状況>

・目録作成に関しては、『関西大学東西学術研究所鱒澤文庫目録(初稿)』(内田慶市・氷野善寛他編、2017)に基づき、資料の所蔵状況の確認作業を開始したが、目録番号と資料の配架が対応しておらず、当初の予定どおりには確認作業が進まず、まずこの点から改善をする必要があることがわかった。また、総合図書館個人文庫所蔵資料調査は、目録上の調査を一部開始したが、図書館内での調査は未着手である。『(関西大学)東西言語接触・文化交渉資料目録(稿)』作成は達成できなかったが、2023年度は態勢、方針を改め、資料の現物確認は目録(稿)作成後に行い、まず目録上でのみ目録(稿)を作成することを優先する考えである。すでにKU-ORCAS事務スタッフによる資料整理が進んでおり、そのデータを活用したいと考えている。

・テキストデータ作成対象文献の選定に関しては、着手している。「言語研究とデジタルヒューマニティーズ」と題した研究集会(2023年3月10日)を開催し議論する中で、言語研究の分野で人文情報学の手法を活用するには、コーパス、TEIによる資料のテキストデータ化、テキストマイニング等があるが、いずれも土台となるのは資料のテキスト化である、という点を再認識することができた。これまでKU-ORCASでは資料の画像を多く蓄積してきたが、テキスト化は個々の研究員が独自に行なっているのみであり、KU-ORCASのデジタルアーカイブでは共有も公開もされていない。すでにデジタルアーカイブで画像が公開されている資料を中心にテキスト化を進めることが喫緊の課題であり、順次テキスト化に着手するという方針が定まった。

・撮影済み資料の公開は順調に進んでいるといえるが、新規に撮影した資料は僅かである。撮影すべき資料で未撮影のものがあることは確認できており、次年度には撮影を進めたいと考えている。

・2022年度は、研究例会3回、研究集会1回を行った。研究例会では各研究員の研究成果発信に加え、外部の研究者による講演も行われた。研究集会では、言語研究とデジタルヒューマニティーズに関連する研究成果が発表され、外部の研究者の協力を得てデジタルヒューマニティーズに関する具体的な議論を行うことができた。いずれの例会、集会も、次年度に繋げることのできる内容であり、KU-ORCASの現状及び言語研究の抱える課題を発信することができた。また、そこから得るものも多かったといえる。

【ユーラシア歴史文化研究班】

[目標]

・アジア各地にある金石史料を中心にデジタル化と分析を行う。

・収集した情報を元に資料紹介を行う。

[実施計画]

・研究対象とする非典籍文字史料を収集し、可能な範囲でデジタル化と分析をおこない、研究員の個別具体的研究を推進する。

・初年度は、研究員個人が選定した研究対象の非典籍文字史料を、資料紹介の形で研究例会を通じ報告する。

<実施計画の進捗(達成)状況>

・研究対象とする非典籍文字史料の収集と、それを可能な範囲でデジタル化と分析をおこなう作業については、研究員がそれぞれ着手しはじめている。

・初年度は、研究員個人が選定した研究対象の非典籍文字史料を、以下のように研究例会を開催して資料紹介の形で報告した。

① 第1回研究例会(2022年7月30日)において、池尻陽子研究員「摂政テモ・ホトクトによるサムイェー僧院修繕と清朝からの扁額賜与」、毛利英介研究員「『靖康稗史』偽書説一本文の検討を踏まえて」そして森部豊研究員「唐代後半期のソグド系武人の系譜とその活動」の3人の研究報告をおこなった。空間的にはユーラシア東部地域、時間的には唐代から清代までをカバーするものである。

② 第2回研究例会(2022年9月24日)は、中国、ベトナム、朝鮮各地に関する非典籍史料をあつかった研究3本が報告された。吉川和希研究員「18世紀後半~19世紀初頭の北部ベトナムにおける皂隷と村落」、篠原啓方研究員「資料紹介:故井上秀雄先生所蔵拓本について」そして藤田髙夫研究員「中国木簡筆跡研究の課題と展望」の報告である。

③ 第3回(2022年11月26日)は、中央ユーラシアからトルコという空間の歴史文化に関する3人の研究報告をおこなった。西田愛研究員「西チベット岩石碑文研究の現在」、澤井一彰研究員「オスマン朝治下のイスタンブルにおける居酒屋にかかわるカラマン=トルコ語墓碑」そして吉田豊研究員「ソグドの貨幣をめぐって」であり、ともに金石資料をもちいた研究報告である。

・アジア各地にある金石史料の調査は、国外での調査が依然として困難な状況にあることから、国内の高知県に残る江戸時代の災害関係碑文の調査と墓碑の台にあたる亀趺(土佐藩山内家歴代墓所)の調査をおこなった。これら資料の整理・発表は今後の課題としたい。

- 2022年度主な成果

-

◇「廣瀬本万葉集の翻刻およびTEI化共同プロジェクトに関する覚書」の締結

2022年10月11日に、KU-ORCASが所蔵する廣瀬本万葉集の画像データを元に、翻刻データ及びTEIデータを作成及び公開し、デジタルヒューマティーズの推進に資することを目的として、大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館と協力しプロジェクトを推進することを締結した。具体的には、KU-ORCASが保有する廣瀬本万葉集に関する専門的知識を国文研へ提供し、協力して翻刻データを作成する。さらに、その翻刻データに基づき国文研でTEIデータを作成するものである。本プロジェクトの有効期間は2024年3月31までであり、現在も進行中である。

◇山東大学との「関西大学図書館所蔵漢籍の目録編纂とデジタル化」研究協力契約の締結について

2022年12月3日に、関西大学図書館所蔵の漢籍を対象に、山東大学が選択した資料について、デジタル化を行いデータベースの作成を目的とした研究協力契約を締結した。なお、山東大学のデータベースに収録されたデジタルデータは、本学構成員にも無料で開放されるため、本学における当該データベースを活用した研究活動が今後展開されていくと期待される。

◇国際シンポジウム「イタリアを中心とするヨーロッパ現存東アジア文献資料の整理とアーカイブス化の開催

2023年2月14日にZoom・オンライン併用形式で、KU-ORCAS言語交渉研究班及び国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B) 22KK0005)の共同開催形式で実施した。参加者35名。フランス国立東洋言語文化学院(INALCO)のJoel Bellassen教授、ローマ・ラ・サピエンツア大学東方学部のFederico Masini教授とDavor Antonucci准教授、Gabriele Tola研究員による発表ののち、ヨーロッパ現存東アジア文献資料の整理とアーカイブス化などについて、総合討論を行う機会が設けられた。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/news/20230124_1004/

◇KU-ORCAS研究集会「言語研究とデジタルヒューマニティーズ」の開催

2023年3月10日にZoom・オンライン併用形式で実施した。参加者58名。言語研究及びデジタルヒューマニティーズの研究手法による当該分野における可能性を意識した研究発表を特集した。デジタルヒューマニティーズに関しては、まだ多くの課題を抱えている研究員もいるので、本研究集会で具体的な手法を学び、知識を共有できる機会となった。

今年度の活動を通じ、デジタルヒューマニティーズを活用することによって、従来の手法では十分に解決することのできなかった問題に関して、科学的な結論を得ることができる可能性があることについては、さらに理解が進んだと言える。

どのような形で言語研究にデジタルヒューマニティーズを取り入れるにせよ、資料の電子テキスト化が不可欠である。現在、KU-ORCASのデジタルアーカイブには多くの資料の画像が公開されているが、資料の電子テキスト化に関しては個人レベルにとどまっており、共有も公開もされていない状況である。電子テキスト化された資料を画像とともに公開するだけでも意義があるが、その先にあるデジタルヒューマニティーズの準備として、2023年度は、第一に資料の電子テキスト化に取り組み、デジタルアーカイブの画像資料に順次プレーンテキストを加えることを目指し、次に、デジタル化をさらに深める資料の選定と、その作業に着手する予定である。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/news/20230222_1018/

◇研究クラウドファンディング事業 成果報告会の開催

2023年3月24日にZoom・オンライン併用形式で実施した。参加者24名。2022年9月19日~23日及び2023年1月30日~2月3日の二度にわたるバチカン図書館での現地調査の結果を、クラウドファンディングサポーターを中心とした一般者向けに実施された報告会であった。バチカン図書館所蔵の新潟の書家高橋松顧氏が教皇ピウス11世に寄贈した日本の古写経や「『華厳経』巻五十六」に対して行った鑑定結果などについて、国際仏教学大学院大学の落合俊典教授から発表された。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/news/20230313_1028/

- 2022年度の特筆すべき成果

- まずKU-ORCASの体制を大きく変えたことが挙げられる。これまでは、4つのユニットで構成され、それぞれが成果を挙げる体制であった。よりデジタル・ヒューマニティーズの度合いを高める必要があり、ユニット制を改変して、幾つかの研究班による研究体制に改めることとなった。2022年度においては、「言語交渉研究班」と「ユーラシア歴史文化研究班」の2つの研究班を発足させ、研究例会等を開催して研究活動が順調に進められている。

次年度に向けては、外部機関の研究員を中心に構成する「デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ班(仮)」を設けて、最新のデジタル・ヒューマニティーズに関する情報をリサーチし、拠点全体で共有することを予定している。

若手研究者育成については、デジタル・ヒューマニティーズに長けた若手研究者を1名、PDとして採用した。すでに関連分野において業績を挙げつつある。またRAに関しても1名を採用した。

2022年5月には、『KU-ORCASが開くデジタル化時代の東アジア文化研究 : オープン・プラットフォームで浮かび上がる、新たな東アジアの姿』をアーカイブで公開した。これによってKU-ORCASの研究成果が広く知られることとなった。

2023年3月に開催された研究クラウドファンディング成果報告会「バチカン図書館に収蔵された日本関連史料の謎に迫る!」では、研究クラウドファンディングでは、これまで続けてきたバチカン図書館との連携事業についての結果報告となるものであった。なお、バチカン図書館では、太平洋戦争関係文書(松岡洋右と東条英機に関するもの)の一部を閲覧することができたが、すべての文書の発見には至らなかったので、9月に再度現地調査を実施し、当時の日本とバチカンとのやり取りを解明していく予定である。

- PDCAサイクルの状況(これまでの自己評価および外部評価、外部資金審査・評価部会等への対応状況)

- ・研究体制について

研究の実施体制については、センター長を中心とする運営委員会によって管理し、本学の外部資金審査・評価委員会による審査を受け、見直しを行っている。2022年度からはユニット体制を改めて、研究班による体制となった。また、公募による外部研究者を含む研究班の設置については、鋭意計画を進めている。

・研究手法と研究成果について

外部資金審査・評価部会から「研究組織においても、デジタルデータのクラウド化や研究例会・講習会・シンポジウムの開催が目的化しており、当初の目的であるデジタルアーカイブを活用した研究手法や研究成果のオープン化が事業計画書から読み取ることができなかった。」との審査を受けた。

これに対し、研究手法について、今年度は「デジタル・ヒューマニティーズ・リサーチ班(仮)」の準備期間となり、具体的な研究手法としては国文研とのTEI化共同プロジェクトに留まってしまった。次年度以降、新たなリサーチ班の発足後は、研究手法の実践も意識して活動していきたい。

研究業績のオープン化については、インターネット上で公開する体制も整えつつある。一例としては、論文集である『KU-ORCASが開くデジタル化時代の東アジア文化研究 : オープン・プラットフォームで浮かび上がる、新たな東アジアの姿』を2022年5月にインターネット上で公開した。

・ホームページの改善と認知度向上について

センターの認知度向上のために広報が重要と考えており、「拠点の活動と研究成果を発信するホームページ運営」と「デジタルアーカイブ構築・管理」を担う「情報発信専門部会」を、副センター長を中心として、KU-ORCASの中に設置した。この「情報発信専門部会」において、機能的にホームページを展開する方法を検討したい。 ・クラウド化について

「6 2022年度の進捗状況」の、【全体】<実施経過の進捗(達成)状況>において記載している。

・外部資金獲得について

「9.プロジェクトの自立に向けた外部資金の獲得状況」において記載している。

- プロジェクトの自立運営に向けた外部資金の獲得状況

- 文部科学省「共同利用・共同研究拠点」への申請については、2021年度の不採択を踏まえつつ、2022年度の申請を行ったが、採択に至らなかった。2023年度の申請については、まだ検討中の状態であるが、仮に「共同利用・共同研究拠点」の申請を行わないとしても、永続的にセンターの運営を続けていくための外部資金獲得に向けた考動と実現の必要性を強く認識している。

なお、日本学術振興会の科学研究費については、研究員を中心に積極的に取得する傾向を維持している。2022年度においては、基盤研究(B)が1件、基盤研究(C)が7件継続している。

- 学内評価の状況

-

本学の全学的評価組織である、外部資金審査・評価部会(副学長の下に副学長指名メンバー若干名で構成)においては、「組織の再編により、各研究班のもとで水準の高い研究を継続的に実施されており、人文科学分野におけるさらなる独創的な研究の発展が期待できる。

しかしながら、「共同利用・共同研究拠点」については2年連続で不採択という結果を受け、今後の課題を明確にし、本プロジェクトの自立運営に向けた外部資金獲得の具体的な道筋を立てる必要がある。また、昨年度の評価において指摘した学内既存のアーカイブとのリンク、成果の出版、海外ジャーナルへの投稿や論文執筆等への対応が報告書に記載されていない。

個人研究については質の高い研究成果が得られているが、総体としてのブランド向上のため研究班・研究組織が連携した共同研究においてもさらなる創造的な研究成果が公表されることを期待する。」との意見を得た。

また、学長を座長とした研究ブランディング事業戦略会議では、出席した委員より、共同利用・共同研究拠点の採択に繋がる具体的な研究内容の見直し、東アジア研究からの範囲の拡大による研究目的が不明確になることへの懸念、研究費の獲得のための積極的な外部資金への申請、英語による海外ジャーナル等への研究成果が希薄であることに関する意見があった。

本事業の今後の発展については、引き続き法人・教学が一体となってブランドの維持・発展に向けた推進を図ることに加え、データベースの利用向上のための体制整備や、共同利用・共同研究拠点の採択に向けて他大学との共同研究を視野に入れて研究を行うこと、来年度本学で開催される東アジア文化交渉学会を含めた広報活動等に注力することが確認された。

以上

- 2021年度研究目標

- オープン・プラットフォームによる東アジア文化研究の成果集成

- 2021年度研究実施計画

- ◇第2回国際シンポジウム「デジタル化時代の東アジア文化研究(仮)」開催

◇オープン・プラットフォーム活用の実践例に関する研究集会の開催

◇論集「関西大学が開くデジタル化時代の東アジア文化研究(仮)」刊行

◇山東大学からの研究資金をもとに、本学所蔵の文庫の書籍データ化

- ◇ユニット別の研究計画

- [ユニット1]

・「16世紀以降東西言語研究総合アーカイブ(仮)」の完成と今後の維持充実方法の策定

・オープン・プラットフォームによる近代概念史研究に関する特別研究集会の開催

[ユニット2]

・「WEB泊園書院」の完成と今後の維持充実方法の策定

・日本近代と漢学教養の再検討のための「関西の実業界と泊園書院」特別研究集会の開催

・京都国立近代美術館(予定)で「大坂画壇展」を開催、デジタル版展覧会図録の公開

[ユニット3]

・飛鳥の大王墓・古墳発掘成果の展覧会開催(関西大学博物館)、デジタル図録の作成と公開

・嵯峨・淀・八幡・難波津などの歴史的景観復原データベースの公開と運用

[ユニット4]

・廣瀬本万葉集を始めとする古典籍資料の情報資源化

[パイロットユニット]

・デジタルアーカイブ追加開発と公開

・アジア映像・劇場文化研究

・関西圏朝鮮関係金石拓本のデータベース化

・時代考察を支援する深層学習を用いた木簡くずし字の印象度の定量化

・IIIF及びTEIの応用と普及

- 2021年度主な研究成果

- ◇「日本におけるパブリックヒューマニティーズ/公共人文学の現在地」と題して研究集会を開催

2021年11月12日に第2回オープン・プラットフォーム活用の実践例に関する研究集会としてオンライン開催。参加者数110名。研究集会では、各分野でパブリックヒューマニティーズを論じて実践している、東京大学の菅豊教授をはじめとする第一人者の研究が披露された。日本におけるパブリックヒューマニティーズあるいは公共人文学がどのような現状にあるのか、その知見と課題を共有し、地域への知の還元などのこれからの人文学の在り方や枠組みの必要性を考える機会となった。

https://www.kansai-u.ac.jp/ja/about/pr/topics/2021/11/post_63628.html

◇「近代の”西餐”、”洋飯書”及び”大餐館”」と題してシンポジウムを開催

2021年11月18日・19日に復旦大学(中国)との共催で『造洋飯書』に関わる国際シンポジウムをオンライン開催で実施した。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/news/20211112_912/

◇「東アジアDH研究推進とそのための環境構築―次世代の東アジア文化交渉学のために―」と題してシンポジウムを開催

情報処理学会に所属する「人文学とコンピュータ研究会」との共催で、KU-ORCAS国際シンポジウムとして開催した。KU-ORCAS主催部分の参加者数は44名。本国際シンポジウムでは、東アジアにおけるDH研究とその環境について現状と課題を共有した。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/news/20220210_945/

◇論集『KU-ORCASが開くデジタル化時代の東アジア文化研究』の刊行

本事業の集大成として、KU-ORCAS全研究員による上記論集を編集し、冊子体の出版に加えてデジタル版を2022年4月より公開予定。

◇ユニット別の研究成果※

※ユニット別の活動状況については以下も合わせて参照されたい。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/report/ - [ユニット1] 東西文化接触とテキスト

・「16世紀以降東西言語研究総合アーカイブ(仮)」の完成と今後の維持充実方法の策定

特に近代漢語文献データベースのスムーズな運用のため、現在の利用方法を点検した。もうしばらく利用状況を観察しつつ、最善の運用方法に関する話し合いを継続することになった。

・オープン・プラットフォームによる近代概念史研究に関する特別研究集会の開催

沈国威教授を中心に日中の研究者による最新の研究成果をオンライン開催する予定であったが、日程調整がうまくいかず、開催できなかった。ただし、近代概念史研究に関するシンポジウム自体は、2022年度中に可能であれば対面形式とオンライン形式の併用で開催する予定である。

[ユニット2] 東アジアの中の大阪の学統とネットワーク

・画像撮影と「泊園文庫デジタルアーカイブ」の充実

泊園文庫の多数の貴重書のほか藤澤家および三崎家寄贈の泊園関係書軸・印章、南岳門人・岡田松窓宛葉書675通など多くの画像を撮影し、順次デジタルアーカイブ公開している。また『泊園文庫自筆稿本目録』甲部および丙部の詳細な書誌情報を同デジタルアーカイブで公開するとともに、本学図書館と連携し、それら書誌情報と泊園文庫自筆稿本の撮影済画像をKOALA検索画面とリンクさせて閲覧可能にした。

https://www.kansai-u.ac.jp/hakuen/index.html

・国際シンポジウム「内藤湖南と石濱純太郎――近代東洋学の射程」の開催

2021年11月6日・7日の両日、東西学術研究所において国際シンポジウム「内藤湖南と石濱純太郎――近代東洋学の射程」を開催、コロナ禍にもかかわらず、国内外の多くの研究者がオンラインにより発表した。これは伝統漢学から近代東洋学への発展の道筋を、本学と関係の深い内藤および石濱を中心に論じたもので、京阪地方における学問・芸術のあり方を照射し、内外に広く発信する機会となった。

なお、シンポジウムにはNHK取材班が撮影に訪れ、2022年3月に内藤湖南に関する番組で本学と内藤の関係も放送される予定である。

https://www.kansai-u.ac.jp/Tozaiken/news/2021/11/content.html

・「なんでも鑑定団」の放送

2021年5月4日、テレビ東京系列「なんでも鑑定団」においてKU-ORCASデジタルアーカイブが公開する本学図書館の所蔵する「四庫全書」が紹介された。吾妻論文「内藤文庫所蔵の文溯閣四庫全書について――附:長澤文庫所蔵の文瀾閣四庫全書」(『関西大学東西学術研究所紀要』第52輯、2019年)が鑑定依頼品の価値を判定する決め手となったもので、本放送はその後も再放送され、多くの反響を呼んだ。

https://www.tv-tokyo.co.jp/kantei/kaiun_db/otakara/20210504/03.html

[ユニット3] 古都・史跡の時空間

・金石文拓本・古典籍の調査と終末期古墳の発掘

関西大学所蔵の古典籍と金石文拓本資料を調査し、昨年度実施した明日香村の中尾山古墳の発掘調査に関する報告書の作成を進めた。これらの研究成果を盛り込んだ論文を『KU-ORCASが開くデジタル化時代の東アジア文化研究』に執筆し、金石文拓本や中尾山古墳の調査成果は、関大主催の市民講座などで報告した。

・第3会研究例会の開催

2021年12月17日にKU-ORCASと東西学術研究所の共催で、「義真・円澄と中国天台」「越南版『往生集』「法供芳名録」にみる19世紀北部ベトナムの寺院と村落」「行基の事績の再検討」というテーマを扱う研究例会をZoomオンライン併用形式で開催した。

https://www.kansai-u.ac.jp/Tozaiken/lecture/asset/regular_meeting/ract211217.pdf

[ユニット4]古典籍資料の情報資源化

・古典籍資料の情報資源化

本研究ユニットでは、昨年度、KU-ORCAS終了後の研究活動の継続を目指し、2021年度から3年間の科学研究費補助金研究成果公開促進費の申請を行い、その資金を前提とした研究推進を予定していた。 しかし、残念ながら、科学研究費補助金に採択されず、また、KU-ORCASの研究費に関しても執行が厳しい状況にあったことから、本年度は研究継続が困難となった。ただし、これまでの成果、すなわち作成済みデータに関してはGithubで継続公開している。

- 2021年度(ブランディング関係)

- 2021年度ブランディング展開目標

- 関大=東アジア文化研究というイメージの確立と新たな人文知の創造

- 2021年度ブランディング実施計画(予算・人的措置・広報・教育)

- ・クラウドファンディング資金による研究活動(継続)と返礼(リターン)の実施

・KU-ORCASの東アジアDHポータルの拡充を目的とした、デジタル技術のマニュアル作成やTEI等のオリジナルレクチャーの実施

・入試制度の実施(継続)

・在学生への科目提供(継続)

・新たな人文知の創造に向けた次世代人文学をテーマとした情報発信(AIやIoTの活用等)

<目標を達成するための評価指標及び測定方法>

前年度までの実施内容に加え、次世代人文学への期待に関するアンケート調査の実施を指標に加え測定する。

- 2021年度主なブランディング成果(予算・人的措置・広報・教育)

- ◇研究クラウドファンディング「バチカン図書館に眠る日本関連資料を紐解き、世紀の発見にチャレンジ!」

昨年度に実施し目標を達成したクラウドファンディング事業の最終イベントとして計画したバチカン図書館見学および慶長遣欧使節の道をたどるツアーは、コロナ禍のもとで延期を余儀なくされたが、現在は2022年9月の実施を予定して準備を進めている。一方、プロジェクトの成果の一つである『嶋原実録』の研究については、2022年4月より特設サイトを設けて成果公開を開始する予定である。

◇東アジアDHポータルサイトの展開

昨年度よりKU-ORCASのWEBページで公開を開始した東アジアDHポータルサイトは、デジタルアーカイブなどのデジタル資料を東アジア文化研究に活用していく際の技術的ノウハウに関する情報源として、研究者から注目されている。KU-ORCASのポリシーとして「研究ノウハウのオープン化」を掲げており、デジタルアーカイブの蓄積のみならず、デジタル・ヒューマニティーズ(人文情報学)への展開に資する有益なリソース群として認知されるようになった。

◇展覧会「サロン!雅と俗―京の大家と知られざる大坂画壇」

2022年3月23日~5月8日、京都国立近代美術館で標記の展覧会を開催している。KU-ORCASでは、近世の大坂画壇に関する本学での国際シンポジウムと、本学博物館での展覧会、さらにロンドンでの国際ワークショップなどの準備を重ね、その集大成としてこの展覧会の開催を計画してきた。展覧会では、本学の所蔵する大坂画壇の作品にくわえ、デジタルアーカイブとして公開した画像データも京都国立近代美術館に提供している。

- 事業全体の達成状況及び5年間の特筆すべき成果(研究関係)

- ◇明日香・中尾山古墳の発掘調査

本事業の活動成果のうちで、もっともインパクトの強かったものは、明日香村・中尾山古墳の発掘調査である。本事業開始時点から、明日香村・奈良県・国土交通省といった関係諸機関との調整など入念な準備を重ねた上で発掘調査を実施し、所期の成果を収めることができた。墳丘が三段築成の八角形で、対辺長約20mをはかり、その外側に三重のバラス敷きが巡ることが確認され、精巧な切石で築かれた石室は約0.9m四方の規模で内部に水銀朱が塗られていたことも判明した。

1972年の発掘調査以来、同古墳は文武天皇の火葬骨壺を葬った山陵であろうといわれてきたが、今回の発掘調査でその可能性がさらに高まるとともに、八角墳に関する貴重な知見も数多く得ることができた。そのインパクトの大きさは、日本古代史・考古学界のみならず、主要メディアがこぞって報道したことがらもうかがえる。この成果は、高松塚古墳の発掘以来、飛鳥研究における本学のプレゼンスを一層高めるものとなった。

◇東アジア近代新語訳語研究コーパスプラットフォームの公開

近代訳語の形成史と概念史研究の決定的な資料庫となる「東アジア近代新語訳語研究プラットフォーム」を構築し、運用を開始した。近代西洋の諸語が漢語(日本語も含む)としてどのように取り入れられ定着していったかを定性的・定量的に分析するための必須のツールであり、学界に裨益すること多大である。なお、このコーパスの姉妹編で、かねてから研究者間で評価の高かった「近代漢語文献データベース」についても、OSの更新にともなうアップデートをほぼ完了し、現在β版として公開の最終調整に入っている。

◇木簡AI分析のアルゴリズム開発

手書き文字をデジタル処理する上での難関は、一文字ずつを認識する「文字切り出し」である。人間には容易なこの作業はコンピュータには大変困難であり、人間が手作業で文字切り出しをするほかはない。日本木簡の文字データ集積を行っている奈良文化財研究所でも手作業での切り出しに頼っており、そのためデータ数が伸びていない。本研究では、5万件を超える中国木簡について、文字領域(どこからどこまでが一文字か)の検出を、深層学習を用いて自動化する手法を世界に先駆けて開発した。これによって100万字に近い画期的な文字データセットの構築が可能となった。

- 事業全体の達成状況及び5年間の特筆すべき成果(ブランディング関係)

- ◇クラウドファンディングの成功

プロジェクト名:バチカン図書館に収蔵された日本関連史料の謎に迫る!

バチカン図書館との協定にもとづく同図書館所蔵資料の調査は、研究者以外のステークホルダーへの訴求力が期待されるプロジェクトである。その発信効果をさらに拡大するため、クラウドファンディングを始動したところ、2月28日からほぼ2カ月の募集期間の半ばで目標金額に到達した。本学として初めての試みである今回のクラウドファンディングは、資金調達のみならず本研究の認知度を上げることを本旨としていたが、その目的は十分に達成することができた。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/crowdfunding/

◇高松塚壁画ヴァーチャル・リアリティの定着

フェスティバルin中国(於:広島コンベンションホール2019.9.29開催)における展示

高松塚古墳墓室内の有名な彩色壁画を、埋葬者の視点で見ることができるヴァーチャル・リアリティを開発して、校友会のフェスティバルやオープンキャンパスなど各種イベントなどで公開した。オープンキャンパスでは、ゴーグルを装着した来場者一人一人に考古学を専攻する院生が解説し、情報学を専攻する院生が技術的なサポートを行っており、毎回長蛇の列ができる人気企画として定着した。

https://www.facebook.com/kuorcas/photos/a.2081009155464757/2530262697206065/?type=3&theater

◇埋もれていた二つの大坂文化 泊園と大坂画壇

本研究のユニット2が対象とする泊園書院と大坂画壇は、いずれもこれまで認知度が必ずしも高くなかったものである。本学と深いつながりのある漢学塾・泊園書院は、近世末から近代にかけて大阪を代表する教育機関であり、その活動機関は「懐徳堂」よりもはるかに長期にわたるにもかかわらず、世に知られずにあったのは、泊園書院そのものの研究がこれまで十分になされてこなかったからである。また本学が多くの作品を所蔵する近世の大坂画壇も、江戸・京都の絵画に比してほとんど注目されてこなかった。これらの「埋もれていた大坂文化」に光をあててその研究を深化させたことは、大阪に所在する大学としての本学のブランド確立に大きく寄与するものである。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/report/article/20181220_226/

- PDCAサイクルの状況(これまでの自己評価および外部評価、外部資金審査・評価部会等への対応状況)(研究関係)

- 【自己評価】

関西大学アジア・オープン・リサーチセンターにおいて、研究プロジェクト内部の自己点検・評価を行った結果、ユニットごとの研究テーマはほぼ計画通りに進展した。

【外部評価】

KU-ORCASが委嘱している外部評価委員による2021年度の外部評価結果について、「1)プロジェクト全体の覆う範囲が極めて広大である点は長所であるが、他方で雑駁という印象を与える恐れもある、2)欧州のアジア研究と関係を深めてきた(ロンドン大学SOAS)点は優れているが、欧米全体を俯瞰して大局的な戦略に基づいて協力を進める必要がある、3)現在、日本のAsia studiesの陥っている窮状から考えると、若手研究者の育成が必須の課題である」との提言をいただいた。 - PDCAサイクルの状況(これまでの自己評価および外部評価、外部資金審査・評価部会等への対応状況)(ブランディング関係)

- 【自己評価】

関西大学アジア・オープン・リサーチセンターにおいて、ブランディング関係の自己点検・評価を行った結果、東アジアDHポータルサイトに関してはPVが18,001件(昨年度15,999件)で11.1%増、ページ訪問者数が13,252名(昨年度10,980名)で17.5%増となり着実に認知度を広げられている。また、京都国立近代美術館での展覧会への協賛に関しては、第3群(在学生、保護者、卒業生、一般市民)のステークホルダーに対して、大きく認知される機会になったのではないかと推測している。

本学のブランディング戦略策定・実行を担う広報専門部会においては、「京都国立近代美術館での大阪画壇展への協賛をはじめ、『コロナアーカイブ@関西大学』がコロナ禍を共通のテーマとする本学の他学部教員の取組みとともに1冊の書籍として出版されたことは、広く市民にKU-ORCASをPRできた好機として評価できる。しかし、ウェブサイトやSNSを通じての情報発信やメディア露出等を続けていながらも、KU-ORCASの直接的なPRにはつながっていないように見受けられる。東アジアの歴史や文化に関心を持つ層は、一定数存在することから、今後は特にその層のフォロワーをターゲットに、属性やエリアをセグメントしてPRすることが必要である。在学生対象の認知度アンケートでは、『東アジア研究の関西大学』は、過半数が認知しているが、KU-ORCASの認知度は芳しくなく、若年層のコミュニケーションツールによる広報にも取り組み、両者を関連づけるイメージの醸成が必要である。」との意見があった。さらに、本学の全学的評価組織である、外部資金審査・評価部会(副学長の下に副学長指名メンバー若干名で構成)においては、「研究活動面、ブランディング活動面ともに、当初の計画に基づき順調に進捗し、所期の目的を概ね達成できたと判断する。

研究活動面においては、各研究ユニットのもとで水準の高い研究が精力的に行われており、その結果、デジタルアーカイブコンテンツのアクセス数の増大等につながっていることは高く評価できる。一方、人材の異動に伴い、ICTに関連する技術継承が途切れることが懸念される。また、各研究ユニット色が強く、本事業として注力されるべきテーマや方向性がやや分散しているような印象を受けた。

ブランディング活動面については、ウェブサイトやSNSのPV数の増大等、定量的な指標で一定程度の成果が見られるものの、その指標がどこまで本事業及び本学のブランド化につながっているかは再確認される必要があり、全学的な課題として検討が必要である。 今後についても引き続き、研究及びブランディング活動の両面から事業を継続し、デジタルアーカイブの認知、活用に向けたさらなる事業展開を期待したい。」との意見を得た。

最後に、学長を座長とした研究ブランディング事業戦略会議では、出席した委員より、対象とする研究分野の拡大とともに、社会科学系・理工・情報系研究者との連携を通じた展開の必要性や、データサイエンスやSDGs等の関連テーマと絡めたAO入試の実施検討、持続可能な研究拠点としての本学若手研究者の育成に関する意見があった。

また、本事業の今後の発展については、費用対効果を精査しつつ、引き続き法人・教学が一体となってブランドの維持・発展に向けた推進を図ることが確認された。

【外部評価】

KU-ORCASが委嘱している外部評価委員による2021年度の外部評価結果について、「ブランディング戦略に関しては、特にウェブサイトに開設された東アジアDHポータルサイトがオープン・プラットフォームの観点から注目される。これからも人文社会分野の東アジア研究に特化した画期的なサイトとして認知度が上がることを期待したい。京都国立近代美術館の展覧会『サロン!雅と俗―京の大家と知られざる大坂画壇』は本プロジェクトのひとつの集大成であり、関大のブランディングに寄与することは間違いない。バチカンとの連携事業は延期を余儀なくされたが、所期の目標が達成されることを願うばかりである。」との評価をいただいた。

- 外部資金審査・評価部会への回答事項

- ①本プロジェクト継続のための後継者人材の育成について

2021年度まで特別任用准教授を務めた菊池信彦氏が2022年4月より国文学研究資料館にプロジェクトを担う特任准教授として赴任することが決まった。また研究員を務めた小川仁氏は国際日本文化研究センター機関研究員として、同じく二ノ宮聡氏は北陸大学専任講師として、同じく宮川創氏は国立国語研究所 研究系助教として、現在勤務している。

2022年度以降については、学位を持つ若手研究者をPDとして採用し、人文情報関連の研究に従事させることとする。また、関西大学の人文系の大学院生に向けて、人文情報関連のセミナーや講座を開催し、インターネット上で公開する講座については、学外の若手研究者や大学院生も対象とする予定をしている。様々な機会をとらえて、若手研究者の育成に努めていきたい。

②本プロジェクト継続のための組織体制について

2020年度の組織体制は4ユニット体制で運営していたが、2022年度からはよりデジタルヒューマニティーズを志向したユニット制に再編する。具体的には、4つのユニットのうち、半数はすぐに成果が期待できる2つの学内研究班とし、2つは外部研究者を中心とする研究グループとしたい。この半数の研究グループでは、関西大の研究員は少数のみに留め、むしろ外部の研究機関の人員を中心に構成するものとし、外部研究機関との連携をスムースにしていく。そしてデジタルヒューマニティーズに特化したグループとする。

また、新たな研究員として教授9名(うち、外部5名)、准教授3名(うち、外部1名)、特定准教授1名(うち外部1名)、名誉教授1名(うち外部1名)・非常勤講師1名に加え、ポスト・ドクトラルフェローとして1名を迎え、安定的に組織運営を行える体制を整える予定である。

以上

- 【事業名】

- オープン・プラットフォームが開く関大の東アジア文化研究

- 【参画組織名】

- 東西学術研究所(関西大学アジア・オープン・リサーチセンター)、総合図書館、博物館、なにわ大阪研究センター

- 【事業実施代表者】

- (2020年度まで) 内田 慶市 東西学術研究所(関西大学アジア・オープン・リサーチセンター)・外国語学部・教授

(2021年度から) 沈 国威 東西学術研究所(関西大学アジア・オープン・リサーチセンター)・外国語学部・教授

- 【事業目的】

- 本事業の目的は、関西大学の特色ある豊富なリソースを基盤とする東アジア文化研究のデジタルアーカイブを構築し、その活用を通じて東アジア文化研究の世界的研究拠点としてのブランドを確立することにある。

事業の中核となる関西大学アジア・オープン・リサーチセンター(Kansai University Open Research Center for Asian Studies:KU-ORCAS)では、以下の4つのオープン化をポリシーとして掲げ、世界に開かれたオープン・プラットフォームを構築し、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」というイメージを本学のブランドとして定着させることを目指す。

① デジタルアーカイブの構築・公開による研究リソースのオープン化

② アーカイブ構築に関わる研究組織を内外に開く研究グループのオープン化

③ デジタルアーカイブの構築とその活用手法に関わるノウハウや課題を共有し協議する研究ノウハウのオープン化

④ 研究成果のオープン化(この目標については、2019年度から新たに目標として掲げたもの)

- 【2020年度の進捗状況】

- ■ 2020年度(研究関係)

- <研究目標>

- アーカイブの育成・成長とオープン・プラットフォームの活用による実践的成果の提示

- <2020年度研究実施計画>

-

◇国際シンポジウム・研究集会の実施計画

・デジタルアーカイブの活用と東アジア文化研究の関係をめぐる諸問題の焦点化のためのプレシンポジウムの開催

・オープン・プラットフォーム活用の実践例に関する研究集会の開催

・東アジア文化交渉学会(SCIEA)年次大会での常設部会設置

◇ユニット別の研究計画

[ユニット1] 東西文化接触とテキスト

・「16世紀以降東西言語研究総合アーカイブ(仮)」の運用

・オープン・プラットフォームによる「漢訳イソップ」「漢訳聖書」等のテキスト研究

[ユニット2] 東アジアの中の大阪の学統とネットワーク

・泊園院主作成の碑文調査とデジタルアーカイブ化

・大坂画壇デジタルアーカイブに関する特別研究集会の開催と展覧会図録の作成着手

[ユニット3] 古都・史跡の時空間

・飛鳥の大王墓・墳墓の発掘調査実施

・嵯峨・淀・八幡・難波津などの古文書調査と景観復原作業

[ユニット4]古典籍資料の情報資源化

・関西大学が所蔵する『廣瀬本万葉集』を対象にそのテキストの翻刻とTEI/XMLマークアップデータの作成

・日本古典籍資料に対するTEI/XMLマークアップのノウハウの普及 - <2020年度の主な研究成果>

- ◇デジタルアーカイブの活用と東アジア文化研究の関係をめぐる諸問題の焦点化のためのプレシンポジウムの開催

「デジタルヒューマニティーズ推進のための環境構築とその課題」と題して、2021年2月27日オンライン形式で開催。本シンポジウムでは、2021年度開催予定の国際シンポジウムの論点を視野に入れつつ、デジタルヒューマニティーズの推進において先導的な活動を展開している国内外の7機関を招へいし、各機関がデジタルアーカイブ化した資料の特徴や開発の経緯、プラットフォームの機能やそれを実現するための技術、利活用の取組が紹介された。各報告を踏まえたディスカッションにおいては、機関の特色を際立たせながらも、諸機関の連携の重要性が共有され、その一つの方向性として人文学における大型研究資金獲得の問題が議論された。 https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/symposium20210227/

◇オープン・プラットフォーム活用の実践例に関する研究集会の開催

「デジタルヒューマニティーズは東アジア研究をどのように変えたのか?変えるのか?」と題して2021年1月22日オンライン形式で開催。本研究集会では、基調講演で東京大学アジア研究図書館の取組を紹介していただき、加えてKU-ORCAS四年間の活動を振り返り、現時点までのアーカイブ構築の状況と、それを活用した研究の進展を報告した。具体的には、後述の各ユニットの成果、および個別に立ち上げたプロジェクトユニットからの成果報告を行った。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/symposium20210122/

◇東アジア文化交渉学会(SCIEA)年次大会での常設部会設置

2020年5月に中国・鄭州大学で開催予定であったが、COVID-19の感染拡大によって11月に延期。それにともない、オンライン開催によるプログラムが縮小・再編されたため、2020年の年次大会での部会設置は見送られた。

◇研究クラウドファンディング報告会「バチカン収蔵東アジア関連史料に見る日本」の開催

2021年3月20日オンライン形式で開催。クラウドファンディングのサポーター向けに企画された報告会であったが、バチカン図書館およびウルバニアーナ大学図書館所蔵の日本関係資料が解説され、加えてKU-ORCASの調査で発見された新潟の書家・高橋松顧の人物像が紹介されるなど、研究者にも有益な情報を含むイベントとなった。

◇ユニット別の研究成果※

※ユニット別の活動状況については以下も合わせて参照されたい。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/report/

[ユニット1] 東西文化接触とテキスト

・「16世紀以降東西言語研究総合アーカイブ(仮)」の運用

OSの更新のために運用が停止されていた「近代漢語文献データベース」のリニューアルを完了し、公開、運用を開始した。また、その更なる充実を図っていくため資料の選定と撮影を行い、東アジアデジタルアーカイブでの公開画像を増やした。また、昨年度に北京外国語大学の協力を得て構築した「世界史的視点からの概念史研究:東アジア近代新語訳語研究プラットフォーム」の活用による研究を実施し、『中国語における日本借用語辞典』の刊行準備が進んでいる。

・オープン・プラットフォームによる「漢訳イソップ」「漢訳聖書」等のテキスト研究

「漢訳聖書」研究に関しては、中国近世語学会2020年度研究集会において「漢訳聖書研究の現在」という特集を組み、最新の研究成果を報告した。また、聖書に関連して聖像画における東西文化2019年度に開催した国際シンポジウムの内容に加え新たな研究成果を盛り込み、『文化の翻訳としての聖像画の変容:ヨーロッパ-中国-長崎』(内田慶市編著、関西大学出版部、2021年)として刊行された。

[ユニット2] 東アジアの中の大阪の学統とネットワーク

・泊園院主作成の碑文調査とデジタルアーカイブ化

2020年は藤澤南岳没後百年に当たるため、「藤澤南岳没後百年記念シンポジウム」を10月23日・24日の両日、梅田キャンパスおよび千里山キャンパスで開催した。シンポジウムはコロナ禍のためオンライン併用としたが、本学理事長・学長をはじめ内外の関係者により発起人会を作って各方面に呼びかけたことにより、多くの参加者のもと盛会裏に終了した。これに合わせて企画展「藤澤南岳の書と芸術」を10月から11月にかけて本学図書館で開催し、その展観目録をカラーで作成した。 デジタルアーカイブについては泊園文庫の書籍を引き続き撮影するほか、5月に泊園文庫印章デジタルアーカイブを改修した。7月には「WEB泊園書院」を全面的にリニューアル、これにより「WEB泊園書院」は私塾・藩校のサイトとしては日本で最も充実したものの一つとなった。門人データベースとしてはひき続き伝記資料の調査収集を進め、彼らの略伝を整理して冊子『泊園書院の人々――その百五十人』を配布した。泊園関係碑文の調査および訳注作成も行った。

https://www.kansai-u.ac.jp/hakuen/index.html

・大坂画壇デジタルアーカイブに関する特別研究集会の開催と展覧会図録の作成着手

引き続き京都国立近代美術館、イギリスの大英博物館、ロンドン大学と提携して、大坂画壇の研究を進めた。2020年夏から秋にかけて本学で開催する計画であった特別研究集会はコロナ禍のため中止したが、2020年12月から翌年の1月にかけて関西大学博物館で「日本・イギリス共同研究展・大坂画壇の絵画」を開催した。この時、京都国立近代美術館・大英博物館・ロンドン大学と関西大学との協力体制による本格的な展覧会図録作成のための準備として、小冊子の展覧会図録を作製した。

[ユニット3] 古都・史跡の時空間

・飛鳥の大王墓・墳墓の発掘調査実施

11月から12月にかけて、関西大学文学部考古学研究室と明日香村教育委員会は、共同で明日香村の中尾山古墳の発掘調査を行い、墳丘が三段築成の八角形で、対辺長約20mをはかり、その外側に三重のバラス敷きが巡ることを確認した。また、精巧な切石で築かれた石室は内法が約0.9m四方の規模で、内部に水銀朱が塗られていた。1972年の発掘調査以来、中尾山古墳は文武天皇(683-707年)の火葬骨壺を葬った山陵であろうといわれていたが、今回の発掘調査によってその可能性がさらに高まるとともに、八角墳に関する貴重な知見も数多く得ることができた。この発掘調査には関西大学の学生も参加し、ユニット3の米田文孝がこれを指導した。

発掘成果は新聞各紙で報道されたほか、12月13日に明日香村中央公民館で行われた「飛鳥史学文学講座」において、発掘調査を担当した明日香村教育委員会の西光慎治が詳しく報告し、ユニット3の西本昌弘が補足説明を行った。

・嵯峨・淀・八幡・難波津などの古文書調査と景観復原作業

関西大学博物館所蔵の本山コレクション拓本資料の中から、44点を選択して、その寸法や奥書などのデータ取りを行ったのちに、すべての撮影を終了した。また関西大学図書館所蔵の内藤文庫本・長澤文庫本・本山文庫本の中から撮影が必要な古典籍・古文書を選択し、東アジアデジタルアーカイブへの公開を行った。これらの中には、『新撰姓氏録』『令集解』『改元部類記』など江戸時代の書写になる貴重な写本も含まれている。

新型コロナウイルス感染拡大をうけて、関西大学各学部の教員は産経新聞社と共同で市民向けに「新型コロナに我々はどう立ち向かうか」というオンラインセミナーを開催し、KU-ORCASから以下のような講演を行った。セミナーの内容は新書『新型コロナで世の中がエラいことになったので関西大学がいろいろ考えた』(浪速社)として刊行された。

第3回 歴史は語る ポストコロナの世界像(11月16日)

西本昌弘(文学部教授)「コロナ禍で変わる歴史の見方―古代の疫病流行と対策―」

菊池信彦(東西学術研究所特別任用准教授)「コロナ禍の歴史を作るためのコロナアーカイブ@関西大学」

古都の史料群については、12月11日に東西学術研究所研究班との共催で、研究例会を実施し、日本古代仏教史・中国中世仏教史・日本古代史の研究者3名が報告を行った。

[ユニット4] 古典籍資料の情報資源化

本研究ユニットでは、関西大学が所蔵する『廣瀬本万葉集』を対象に、そのテキストの翻刻とTEI/XMLマークアップデータの作成を開始した。これにより、日本古典籍資料に対するTEI/XMLマークアップのノウハウの普及を目指している。

2020年度は、研究開始初年度として、『廣瀬本万葉集』の巻二のうち冒頭から約半分までを実施し、予定していたとおりの分量のデータ構築が完了した。また、IIIF画像と連携して史料画像と翻刻を同時に見ることができ、書き入れ等の検索も可能な「廣瀬本『万葉集』TEI/XMLビューワ」を開発した。これらの成果に関しては、第125回人文科学とコンピュータ研究会で報告を行った。

■ 2020年度(ブランディング関係)

- <ブランディング展開目標>

- オープン・プラットフォームによる研究成果の発信と大学イメージ形成の接続

- <2020年度ブランディング実施計画(予算・人的措置・広報・教育)>

- ・研究成果の映像コンテンツの製作と配信

・入試制度の実施(予定)

・在学生への科目提供 - <目標を達成するための評価指標及び測定方法>

- 前年度の実施内容に加え、新たに製作した映像コンテンツの配信数(アクセス数)を指標に加える。

- <2020年度主なブランディング成果(予算・人的措置・広報・教育)>

- ◇オープン・プラットフォームによる研究成果の発信と大学イメージ形成の接続

β版を経て2020年度から本格運用しているオープン・プラットフォームは、本事業によるデジタルアーカイブの串刺し検索を可能とするものである。これによってジャンルごとに格納されているデジタル資料を横断的に俯瞰することが可能となった。

KU-ORCASの掲げる「研究リソースのオープン化」の一環として、本年度も「利用者主導型のデジタル化」の試みを実施した。具体的には学外者からのデジタル化の要望を受け、一定の条件のもとで資料のデジタル公開を行うものである。本年度までに『和漢本草図書展覧会目録』・『嫦娥清韻』・『玉篇真本水部攷証』のデジタル化とアーカイブでの公開を行った。

さらにオープン・プラットフォームに関わる活動として、「研究ノウハウのオープン化」の活動としては、「東アジアDHポータル」の拡充、研究成果の一般向け発信としては、研究クラウドファンディングのサポーターに対するフォローアップがあるが、これについては後述する。

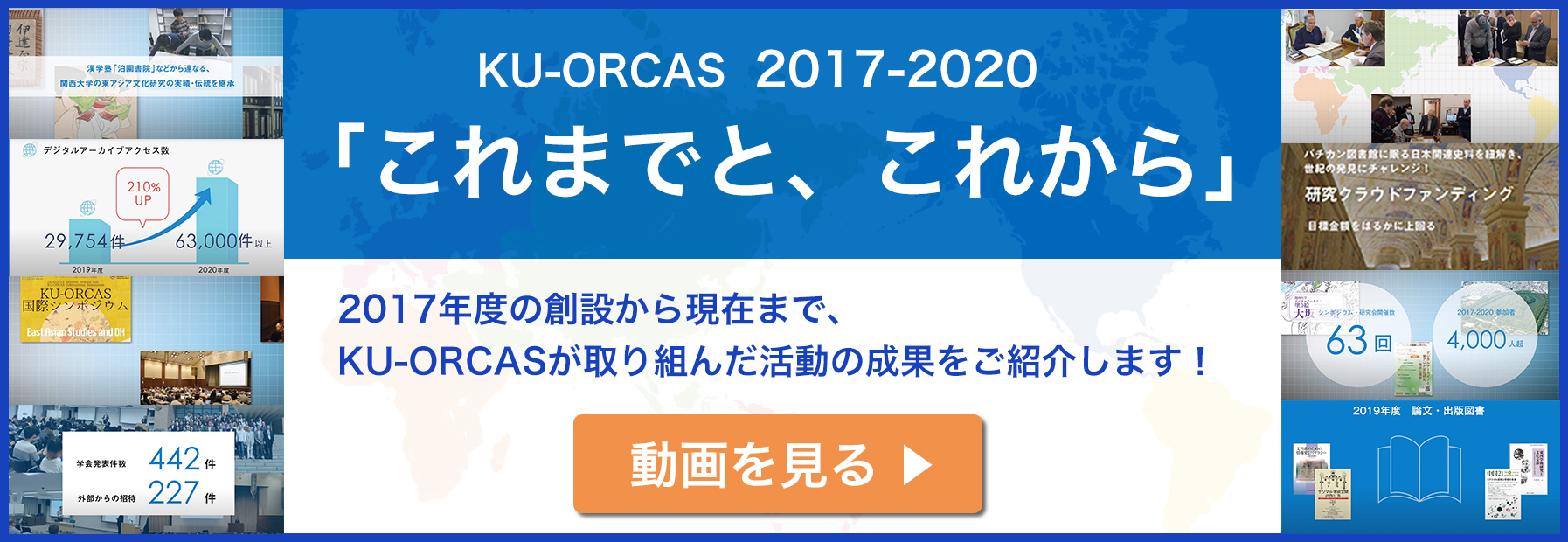

◇研究成果の映像コンテンツの製作と配信

2017年度の創設から現在まで、KU-ORCASが取り組んだ多彩な研究活動・研究成果について、VTR仕立てで動画を作成した。作成するにあたっての要件定義については、以下のとおりとした。

本学では、東アジアに関する文献をデータベース化して研究者、一般向けに公開するプロジェクトを5年計画で進めている。現在、4年目を迎え、これまでに蓄積した研究成果や広報活動を、研究者のみならず学生、保護者、職員などに向けてわかりやすく動画やホームページを作成し、関大の東アジア研究の認知度を向上させることを目指したい。

① 成果をとりまとめた動画の制作

2~3分程度の動画(ナレーション、英語字幕入り)の制作

・納品形式はデータ納品で可。FullHD、MPEG4

② ランディングページの制作

・上記動画を掲載する成果公開ランディングページの新設

なお、サイトのフレームデザイン、構成の提案を希望する。コンテンツは当方が用意する。

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/achievement/

現在のページに加えて新設を予定。

<補足>ランディングページに関する要望

一般向けとして多くのアクセス数を目指しますので企画力、デザイン性を重視したページを希望。参考)

https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/mystery/

【KU-ORCASの研究・活動成果の映像コンテンツ】

2017~2020年度の研究成果を動画にまとめ、専用ページを公開した。

公開した4月1日から25日まで85PV。訪問数は67だったが、公開したYouTubeは3週間で、111回再生と過去に公開したプロモーションや各先生の動画と比較すると、順調に再生された。

※KU-ORCASプロモーションは1年前に公開で127回再生。

Twitterからの流入が直接やGoogle検索の次に多く、SNSでの発信に一定の効果が見られる結果となった。

2021年3月にKU-ORCASのHPのトップに上記バナーを新設し、公開したところ、わかりやすくとりまとめられていると好評を得ている。

2021年3月にKU-ORCASのHPのトップに上記バナーを新設し、公開したところ、わかりやすくとりまとめられていると好評を得ている。

◇在学生への科目提供

2020年度に文学部総合人文学科目として開設された「専修横断講義(デジタルヒューマニティーズ)、および大学院共通科目として開設された「学術リテラシー基礎」において、学術的デジタルアーカイブの概要と活用についての講義を開始した。

◇入試制度の実施

2020年度は本学の入試制度が大幅に改編されたことに鑑み、新たな入試制度(総合型選抜のAO入試方式)の提案は見送った。これについては、「デジタルヒューマニティーズ入試」のような募集が考えられるが、現在高等学校で導入される「情報基礎」などの科目の実施状況を見極めながら、改めて検討する問題であると考える。

◇目標を達成するための新たな評価指標及び測定方法

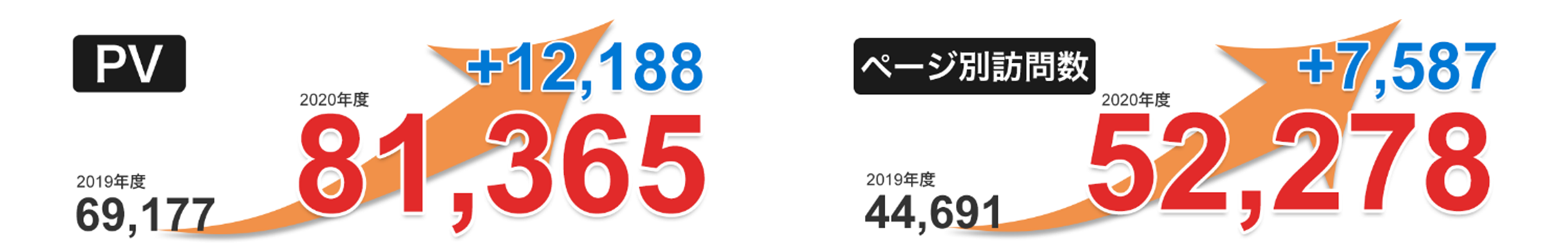

目標を達成するための評価指標及び測定方法について、前年度に見直しを行い、KU-ORCASのHPのアクセス件数により把握に努めることとした。結果は以下のとおりである。

【KU-ORCAS WEBサイト】

- [KU-ORCAS WEBサイトのサマリー]

- サイト全体としてはPV、ユーザー、新規ユーザー、セッション(訪問)と主要項目では増加している。

国別に比較すると日本や中国、台湾、香港が減少しており、アメリカ、カナダ、スイス、イギリス、ドイツ、オーストラリアなどアジア以外からのセッションが大幅に増えた。

また注目すべきは直帰率の大幅な改善である。

また注目すべきは直帰率の大幅な改善である。

直帰率はサイトに流入したユーザーが、そのままブラウザを閉じてしまう確率で、目的にあった検索結果での流入や、サイト内の目的の情報への誘導がうまく行っていると考えられる。

PV自体トップページは減少しているが、各イベントやコンテンツは大幅に増えた。

PV自体トップページは減少しているが、各イベントやコンテンツは大幅に増えた。

これはKU-ORCASよりもチラシやポスター、メーリングリストなどの情宣からイベント名などで検索をかけ、直接該当ページに行ったものと考えられる。

■特筆すべきコンテンツ

・大坂画壇塗り絵

4月10日公開。3日間で2906PV、2489訪問者数と大きな反響があった。

[サイトのセッション(訪問)の参照元]

多くは直接(ブックマークなど)、または計測不可(仕様上)と、Googleの検索からのセッション(訪問)ですが、SNSからのセッションが昨年より大幅な伸びが顕著にみられる。 特にTwitterはフォロワー数が130程度ですが、手軽さなどからセッションが伸びていると考えられる。

【デジタルアーカイブ】

- [デジタルアーカイブサマリー]

- PV、訪問者数、ユーザー、新規ユーザー、セッションと全て昨年より2倍以上になった。

単純に2019年度になく、2020年度に公開されたコンテンツの充実が要因と考えられます。

■特筆すべきコンテンツ

・5月25日に「政治小説佳人之奇遇」が273PV、102訪問数

・6月22〜25日「大坂(阪)画壇 別世界巻」が717PV、511訪問別

ほかに「古文書・古記録デジタルアーカイブ」や「アジアの映画関連資料アーカイブ」が大幅に閲覧されている。

- 【2020年度の特筆すべき成果】

- 研究関係

- ◇明日香・中尾山古墳の発掘調査

2020年度の活動成果のうちで、もっともインパクトの強かったものは、明日香村・中尾山古墳の発掘調査である。本事業開始時点から、明日香村・奈良県・国土交通省といった関係諸機関との調整など入念な準備を重ねた上で発掘調査を実施し、所期の成果を収めることができた。墳丘が三段築成の八角形で、対辺長約20mを測り、その外側に三重のバラス敷きが巡ることが確認され、精巧な切石で築かれた石室は内法が約0.9m四方の規模で内部に水銀朱が塗られていたことも判明した。

1972年の発掘調査以来、同古墳は文武天皇の火葬骨壺を葬った山陵であろうといわれてきたが、今回の発掘調査でその可能性がさらに高まるとともに、八角墳に関する貴重な知見も数多く得ることができた。そのインパクトの大きさは、日本古代史・考古学界のみならず、主要メディアがこぞって報道したことがらもうかがえる。この成果は、高松塚古墳の発掘以来、飛鳥研究における本学のプレゼンスを一層高めるものとなった。

◇デジタルアーカイブの充実とアクセス数の増加

2020年度末段階で公開したデジタルアーカイブのコンテンツ数は6,195件に達し、前年度末から1,978件増加した。また2020年度のアクセス数は69,494件を数え、前年度の29,754件に比して2倍を超える増加を見た。

この増加は、KU-ORCASのアーカイブに対する認知度が着実に上がってきたことを示しているが、本アーカイブがオープン・アクセス・ポリシーをとり、利活用にあたっての制約がないことや、画像公開の世界的標準規格であるIIIF(トリプル・アイ・エフ)に準拠する方針を当初から立てていたことにその一因があると考えられる。

また本アーカイブの特徴として内容の多様性も注目を集める要因であろう。本学が誇る総合図書館所蔵の個人文庫の和書・漢籍・洋装本を中心とする「東アジアデジタルアーカイブ」のほか、同じく本学独自の史料群としての「大坂(阪)画壇デジタルアーカイブ」、「泊園文庫デジタルアーカイブ」、上方の絵師3代の版画からなる「長谷川貞信コレクション」、中国語教育史の大規模コレクションである「鱒澤文庫」など、他では見られないコレクションの公開も大きく寄与している。

このようなデジタルアーカイブは、単に写真を公開するだけでは研究上は意味を持たず、個々の資料に対する信頼できるメタデータ(書誌情報など)が付与されて活用できるものとなる。つまりアーカイブ構築には研究者の目でメタデータを確認・作製することが必須であり、その点で研究活動の一環でもあることを附言しておきたい。

◇東アジアDHポータルの展開

KU-ORCASのポリシーの一つに、「研究ノウハウのオープン化」がある。2020年度にはこの部分の情報発信を強化した。具体的にはKU-ORCASのWEBページに以下の内容を公開している。いずれもデジタルアーカイブ、デジタルヒューマニティーズの入門・導入ガイダンスの役割を担う情報源として機能することを期待している。

・[PH]; The Programming Historian 日本語訳6件

・zotero:東アジアDH研究に役立つツールやリソース情報を提供 随時更新中

・TEIガイドライン:テキストデータにタグをつけてマークアップするための世界標準の規格として使われるTEI(Text Encoding Initiative)のガイドラインを日本語訳して提示。

・DH教育・学習用リソース:「人文系のためのPython学習リソース集」「TEI入門に最適なウェブ資料」など3項目

・KU-ORCAS提供コンテンツ:「KU-ORCASデジタル化の手引き」はデジタルアーカイブ構築のためのORCAS独自の撮影マニュアル。PDFで提供。

https://www.dh.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/

◇全球漢籍合璧目録工程

2020年度から中国・山東大学が推進する全世界の漢籍目録作成プロジェクトに参画し、本学所蔵の漢籍の詳細なメタデータ作成を開始した。すでに作業の終わった部分について山東大学に送付したところ、「予想以上に正確・詳細で高水準のデータを作成していただき感謝する」旨の評価を得ている。この作業は、近年書誌学的トレーニングの不足している大学院生・若手研究者にとっては、恰好の訓練の場ともなっている。

- ブランディング関係

- ◇研究クラウドファンディング

バチカン図書館の収蔵する資料調査を目的として、2020年3月から4月にかけて、クラウドファンディングを本学で初めて実施し、期間中に目標金額を超える総額2,379,400円に達して成功をおさめた。本施策の目的は、資金獲得もさることながら、KU-ORCASの活動に対する理解を深め、そのサポーターを獲得することも目的としており、10月にはサポーター2名に対して、センター長・副センター長が本センターを案内するとともに、書籍のデジタル化を実際に体験していただいた。その後、3月に成果報告会を行ったことは上述のとおり。なお、サポーターへのリワードとして計画しているバチカン図書館訪問は、COVID-19の感染状況を見極めながら、改めて実施を検討する。

https://academist-cf.com/projects/162

◇コロナアーカイブ@関西大学

本学の教育研究緊急支援経費「新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の克服に関する研究課題」の採択を承けて、本学関係者(教職員・学生・父母・校友など)を対象に、広くコンテンツの提供を募るプラットフォームを構築・運用した。この試みは近年注目を集めているパブリックヒストリーの実践として構想したものでもあり、デジタルだからこそ可能となった企画である。なお、2020年10月26日・11月28日の2度にわたり、本学関係者以外からの投稿を呼びかける「アーカイバソン(アーカイブとマラソンを掛け合わせた造語)」を実施し、東京・福島などからの投稿を得た。現在、投稿された写真265件、「コロナ禍の記憶」として投稿されたアンケート記事109件がアーカイブされている。同様の試みは、世界ではアメリカを中心に300サイトほど、日本では9サイトがあるが、その多くが地域コミュニティーを対象としたもので、大学が主体となって行った試みは日本ではKU-ORCASのみである。

https://www.annex.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/s/covid19archive/page/covidmemory

- <人材輩出>

- 2020年度末に2名のポスト・ドクトラル・フェローが他大学にポストを得た。1名は北陸大学国際コミュニケーション学部に、1名は京都大学文学研究科に採用され、2021年4月から勤務している。前者は中国・台湾でのフィールドワーク実績が評価され、後者は京都大学大学院が開設するデジタルヒューマニティーズの担当者として採用されており、本プロジェクトでの研究活動がポスト獲得に直結したものである。

- <外部資金の獲得状況>

- 本研究が始動した2017年度から2020年度の4年間の本学専任教員を代表者とする科研費の獲得状況は以下のとおりである(所属・金額は略)。

基盤研究(B) 研究代表者:吾妻重二、陶徳民、二階堂善弘、長谷部剛

基盤研究(C) 研究代表者:内田慶市、藤田高夫、奥村佳代子、沈国威、乾善彦、陶徳民、中谷伸生、増田周子、西本昌弘、篠原啓方、森部豊、菅原慶乃

挑戦的萌芽研究 研究代表者:米田文孝、玄幸子(研究種目名は挑戦的研究(萌芽))

若手研究(B) 研究代表者:吉田壮

特別研究員奨励費研究代表者:内田慶市

若手研究 研究代表者:菊池信彦、小川仁

研究活動スタート支援:宮川創

上記、科学研究費助成事業以外でも、山東大学から関西大学図書館所蔵漢籍の目録作業費として8,652,000円の受領、クラウドファンディングとして2,379,400円、他指定寄付2件を獲得しており、研究の質、研究広報の成功を裏付けている。

- 【PDCAサイクルの状況(これまでの自己評価および外部評価、外部資金審査・評価部会等への対応状況)】

- 研究関係

- 【自己評価】

- 関西大学アジア・オープン・リサーチセンターにおいて、研究プロジェクト内部の自己点検・評価を行った結果、ユニットごとの研究テーマはほぼ計画通りに進展した。

- 【外部評価】

- KU-ORCASが委嘱している外部評価委員による2020年度の外部評価結果について、「1)雑駁といわれないような多様性、2)ポストコロナにおけるデジタルヒューマニティーズの可能性、3)欧米との連携強化、4)人材育成(単に博士号取得だけでなく、次の時代を見据えた次世代像について)」の提言を頂いた。

- 【外部資金審査・評価部会委員からの補足意見への対応状況】

- 2019年度外部資金審査・評価部会委員からの補足意見等のなかで、「・・・(中略)研究活動が多岐に亘っており、それがゆえに優れた成果につながっている一方、それらの有機的連関が見えづらく、当初の事業目的に照らした位置づけの整理が必要と思われる」とコメントを頂いているが、これについては、本学のもつ特色ある学術リソースを中心に、訴求力のあるアーカイブ構築に努めた。

ブランディング関係

- 【自己評価】

- 関西大学アジア・オープン・リサーチセンターにおいて、ブランディング関係について、自己点検・評価を行った結果、第3群(在学生、保護者・卒業生、一般市民)のステークホルダーによる認知度の向上がもっとも難しいところであるが、前項で記載のクラウドファンディングの成功が示すように、当初の計画はもとより、さらに大きく認知される結果となった。

これらのこともふまえ、大学のブランディング戦略策定・実行を担う広報専門部会においては、「KU-ORCASの事業目標であるデジタルアーカイブ構築のノウハウをコロナ禍で実践した「コロナアーカイブ@関西大学」やKU-ORCAS研究員による中尾山古墳発掘調査の歴史的発見など、当初の事業計画にはなかった新しいチャレンジでメディアの注目を集めたことは非常に評価できる。また、これらの取組みやクラウドファンディングで成功したバチカン図書館の史料研究に関する報告会などは、ウェブサイト、SNS等で積極的に発信できている。東アジアの歴史や文化に関心を持つ層は一定数存在することから、今後はその層のフォロワーを増やすことが望まれる。毎年秋の在学生対象の認知度アンケートを分析すると、「KU-ORCAS」の認知度は芳しくないが、「東アジア研究の関西大学」は文理系問わず在学生に知られており、特に文学部生では約70%が認知している。今後は両者を関連づけるイメージ作りが必要である。」との意見があった。

また、外部資金審査・評価部会においては、「研究活動面については、当初の計画にもとづき順調に進捗しており、特に、若手研究者の精力的な育成やデジタルアーカイブコンテンツのアクセス数の増大については高く評価できる。一方、個々の取組みを横断した連携や、多岐にわたる研究テーマの統合、プラットフォーム構築及び活用事例の増大については成果が見えづらく、継続して取り組むべき課題である。 ブランディング活動面については、事業内容の外部への発信強化やクラウドファンディングの実施、コロナアーカイブの企画など積極的に実施され、評価に値する。しかしながら、関大版デジタルコレクションというブランドの確立に向けて、どのように事業を継続し、将来像を描くのかについての道筋が明確ではなく、全学的な課題として検討が必要である。

今後についても引き続き、研究及びブランディング活動の両面から事業を継続し、デジタルアーカイブの認知、活用に向けたさらなる事業展開を期待したい。」との意見を得た。

学長を座長とした研究ブランディング事業戦略会議では、出席した委員より、今後のデジタルアーカイブの学術領域の発展に向けて、外部資金獲得を踏まえた拠点整備の方向性について確認がなされたほか、2020年度に実施したクラウドファンディングを踏まえて、今後の広報展開についても意見交換を行った。

また、本事業が大学のブランドとしてさらに発展するために、今後の運営については、事業推進者の環境整備について意見があったほか、研究組織の継続性についての課題が共有され、本学が一体となって、ブランド維持のために合理性のある計画を検討することとなった。 - 【外部評価】

- KU-ORCASが委嘱している外部評価委員による2020年度の外部評価結果について、「2017年より活動を開始し以後も持続的に豊潤・多面的な成果を挙げていることは、驚異的で頼もしくかつ高い評価を受けるに値する」と頂いている。

- 【外部資金審査・評価部会委員からの補足意見への対応状況】

- 2019年度外部資金審査・評価部会委員からの補足意見等のなかで、「・・・(中略)デジタルアーカイブの認知、活用に向けたさらなる事業展開を期待したい」とコメントを頂いているが、これについては、2019年度から2020年度のデジタルアーカイブコンテンツアクセス数が飛躍的に上昇したことが、これまで継続して研究成果を発信し続けたことで、認知度の向上につながった。また、コロナアーカイブ@関西大学の公開やクラウドファンディング施策も認知度の向上につながったと思料する。

以上

| 学校法人番号 | 271014 | 学校法人名 | 関西大学 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 大学名 | 関西大学 | ||||

| 事業名 | オープン・プラットフォームが開く関大の東アジア文化研究 | ||||

| 申請タイプ | タイプB | 支援期間 | 5年 | 収容定員 | 26178人 |

| 参画組織 | 東西学術研究所(関西大学アジア・オープン・リサーチセンター)、総合図書館、博物館、なにわ大阪研究センター | ||||

| 事業概要 | 本学が長年にわたり蓄積してきた学術リソースを基盤に、東アジア文化研究のオープン・プラットフォームを形成し、人と世界に開かれたデジタルアーカイブを構築する。本事業を通じ、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」としてのブランド確立を目指す。同時に、国と分野の垣根を越えて、新たな人文知を創造することにより、学是「学の実化(じつげ)」に基づく将来ビジョン「Kandai Vision 150」を実現する。 |

||||

| 事業目的 | <事業目的>本事業の目的は、関西大学(以下、本学)の特色ある豊富なリソースを基盤とする東アジア文化研究のデジタルアーカイブを構築し、その活用を通じて東アジア文化研究の世界的研究拠点としてのブランドを確立することにある。事業の中核となる関西大学アジア・オープン・リサーチセンター(Kansai University Open Research Center for Asian Studies:KU-ORCAS)では、4つのオープン化(①デジタルアーカイブの構築・公開による研究リソースのオープン化、②アーカイブ構築に関わる研究組織を内外に開く研究グループのオープン化、③デジタルアーカイブの構築とその活用手法に関わるノウハウや課題を共有し協議する研究ノウハウのオープン化、④研究成果のオープン化(この目標については、2019年度から新たに目標として掲げたもの) )のポリシーのもとに、世界に開かれたオープン・プラットフォームを構築し、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」というイメージを本学のブランドとして定着させることを目指す。<デジタルアーカイブ化の趨勢と本学の現状>IT技術の進展がもたらした結果の一つは、21世紀の知識基盤社会が現実にはデジタル知識基盤社会という姿をとることを明確にしたことである。我が国の知的財産戦略においても、デジタルコンテンツを視野に入れた議論が進んでおり、デジタルアーカイブの構築が様々なレベルで展開し始めている。こうした趨勢のもとで、海外においてはデジタルアーカイブ構築の各種組織が設立され、規格統一や法整備の動きが活発化しており、デジタル化されたリソースの特徴を活かしたデジタル人文学(Digital Humanities)の探求が開始されている。我が国においても、個別の研究者・研究機関におけるデータベースやデジタルアーカイブの構築が活発に行われており、国立国会図書館ではそれらを統合するポータルサイトの構築も計画されるようになっている。 リソースのデジタル化は人文学関連の資料保存という目的にとどまるものではなく、それがインターネット上で公開されることによって、資料へのアクセスを劇的に改善する効果を持つ。同時に、デジタルデータは、適切なタグ付けなどにより隠れていた連関性の発見や他分野の関連資料の収集・俯瞰を可能とし、テキストマイニングによる大量データの比較・分析への道を開く。このようにデジタルアーカイブは、国境や学問分野を越えた新たな展開をもたらしうる仕組みであり、東アジアの人文学研究においてもその推進が強く求められているところである。本学は、日本も含めた東アジア文化研究の豊富な資料と研究の蓄積を有している。本事業はその蓄積をデジタルアーカイブとして公開し、本学の特色ある研究を内外に発信するとともに、アーカイブの国際的活用を通じて、東アジア文化研究における世界的拠点としての地位を確立することを目指している。本学の日本文化研究・東アジア文化研究に対する評価はすでに高いものがある。附置研究所である東西学術研究所では日中交流史を中心とした東西の文化交流研究にめざましい業績を残しており、それを基盤とする「東アジア文化交渉学の教育研究拠点形成」が平成19年度文部科学省グローバルCOEプログラムに採択され、事後評価(4段階評価)において最も高い評価を受けた。また本学総合図書館の個人文庫には東アジア文化研究の貴重で特色ある資料群が含まれ、国内外から多数の来訪者がある。博物館は高松塚古墳の発掘を担った考古学研究室を中心に、飛鳥や難波をフィールドとして実績を積んできた。平成23年度からは、二つの私立大学戦略的研究基盤形成事業において、東アジア文化研究・大阪研究のためのアーカイブ構築を試み、デジタルアーカイブ化のノウハウを蓄積するとともに、その可能性と課題に対する基本的認識を得ている。 このように、本学にはデジタルアーカイブを通じた東アジア文化研究の拠点たるに必要な要素がすでに備わっている。しかしながら、現状では、この優位性が必ずしも広く認知されておらず、それを強力に発信することが本学の喫緊の課題であると考えている。 <本研究テーマと大学のブランド>本学は1886年に創立された関西法律学校に起源するが、もう一つの源流に、江戸時代末期から戦後まで市民の教養形成に大きな役割を果たした漢学塾「泊園書院」の伝統がある。そうした「市民に開かれた大学」としてその学統を受け継ぐ本学は、学是「学の実化」すなわち学理と実際との調和の実現のためにも、本学の日本文化研究・東アジア文化研究の成果を、知識基盤社会に適合する新たな人文知として、世界に広く提供することをミッションと考える。本事業「オープン・プラットフォームが開く関大の東アジア文化研究」は、将来ビジョン「Kandai Vision 150」における研究の将来像「学の真価を問われる時代に、関西大学はどんな知を提示できるか」という問いかけに対する回答である。すなわち、これまでの人文学の垣根を越えて、新たな価値を創造し、東アジア文化研究の分野で21世紀のデジタル知識基盤社会の発展に寄与することを通じ、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」というイメージを世界に発信していく。 <大学の将来ビジョン>本学では平成28年に20年後の創立150周年を見据えた全学の将来ビジョン「Kandai Vision 150」を策定し、学内外に広く公表した。学是「学の実化」を踏まえ、全体の将来像として「多様性の時代を、関西大学はいかに生き抜き、先導すべきか」をテーマに掲げ、また研究面では「学の真価を問われる時代に、関西大学はどんな知を提示できるか」と問うている。本学は、このビジョンを指針として、前途に待ち受ける困難な時代に、自然と調和した、平和で希望に満ちた社会を探求するとともに、多様な文化とその価値観を尊重し、柔軟かつ幅広い視野で物事を捉え、「考動力」と「革新力」をもって新たな世界を切り拓こうとする強い意志をもった人材を輩出することで広く社会に寄与する。そのため、高度な専門分野における諸活動を通じて、様々な学問・文化を体得できる環境を整え、多様性を重視し、包容力ある学園を目指す。 |

事業成果 | 本事業は、世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学としてのブランドを確立させるべく、学長のリーダーシップの下、「関西大学アジア・オープン・リサーチセンター(Kansai University Open Research Center for Asian Studies:KU-ORCAS/ケーユーオルカス)」を設置し、取り組んできたものである。 【研究面での主な成果】・関西大学デジタルアーカイブの構築と運用本研究がその柱としてきたデジタルアーカイブは、2018年度のβ版を経て2019年度より本格運用を開始した。その内容は、「関西大学東アジアデジタルアーカイブ」、「大坂(阪)画壇デジタルアーカイブ」、「泊園文庫デジタルアーカイブ」、「泊園印章デジタルアーカイブ」、「古文書・古記録デジタルアーカイブ」、「アジアの映画関連資料アーカイブ」など多岐にわたり、本学の東アジア研究の幅と厚みを示すものとなっている。本アーカイブは、研究の進展に対応して拡張できるフレキシブルな構造を持っており、資料の特性に応じた新たなアーカイブの追加が可能となった。 ・学外諸機関との連携本学がブランディング事業としてデジタルアーカイブの構築と活用を掲げたプロジェクトを始動したことは、関係学界に大きなインパクトを与えた。2016年に発足した日本デジタルアーカイブ学会からは本学からの理事および機関誌編集委員の選任が求められ、年次大会での企画セッションの立案と運営を委ねられた。また、中国・山東大学が計画している世界に存在する漢籍の総合目録作成事業においては、「関西大学アジア・オープン・リサーチセンター」に日本側のカウンターパートとしての参加要請があり、現在正式契約に向けての調整が進んでいる。さらにカリフォルニア大学バークレー校をはじめとする海外の東アジア資料のデジタル化を進める諸機関との連携体制が構築されつつあり、デジタル画像公開の世界標準であるIIIF(トリプル・アイ・エフ)の国際コンソーシアムに、東京大学・京都大学に続いて、本学が日本で3校目の正式メンバーとなったことと相まって、国内外から東アジア文化研究の拠点としての認知が進んでいる。 ・シンポジウム及び研究会等の開催 2017年度は研究目標である「デジタルアーカイブのコアコンテンツの確定とアーカイブ構築体制の起動」を踏まえ、シンポジウムを2回開催した。9月22日のキックオフ・セミナー「デジタル・アーカイブ化の先にあるもの-新しい人文学研究のあり方をめぐって-」は、本事業の目指すものを議論した(東京・大阪同時開催、二元中継)。2018年2月17・18日開催のキックオフ・シンポジウム「デジタルアーカイブが開く東アジア文化研究の新しい地平」では、デジタルアーカイブの可能性を多角的に検討した(発表者4カ国より10名)。アーカイブズの構築においては、ユニット別の研究集会を開催(3回実施)して各ユニットのアーカイブの方向性を議論するとともに、コンテンツの選定とデジタル化を開始した。具体的には、近代漢語語彙コーパスの点検・検証と今後の採録テキストの確定、関西大学「泊園文庫」典籍のデジタルアーカイブ化と歴代院主著作のテキスト化、大坂画壇絵画のリスト化(本学所蔵分、国内所蔵分、イギリスを主とする海外所蔵分)、飛鳥・難波津関係発掘成果のデータ収集、京都の郊外都市・淀川流域の古地図・寺社境内絵図の所在調査などである。これ以外に、パイロットユニットとして、近代のアジア映像・劇場文化研究資料、金石拓本、中国古代木簡などの多様な東アジア文化研究資料群のアーカイブ化を公募研究も含めて始動した。さらに、バーチャルリアリティ(VR)を用いた遺物の新たなディスプレイ手法の開発に着手した。 ・外部資金獲得本研究が始動した2017年度から3年間の本学専任教員を代表者とする科研費の獲得状況は以下のとおりである(所属・金額は略)。 ・若手人材の育成ポスト・ドクトラル・フェローとして近世日本の遣欧使節を研究し、本プロジェクトでバチカン図書館の資料調査を担当していたメンバーが、その業績を認められて2020年4月より国際日本文化研究センター機関研究員としてのポストを得た。 ・経費の活用 2017年度は、施設・設備整備費補助金37,179千円、経常費補助金47,000千円に、自己資金46,521千円を加えた合計130,700千円により事業を実施した。主な使途としては、オープンプラットフォームシステムに係る研究装置1件と中国近代報刊庫などのデータベース2件の研究設備に加え、研究費として主に消耗品費、器具備品費、人件費 (PD2名)、出張旅費等に使用した。また、広報・普及費として、新聞等広告、WEB制作、プロモーションビデオ制作等に使用した。 【ブランディング面での主な成果】広報専門部会を中心に、大学の将来ビジョンに基づくブランディング戦略の策定・実行・検証・改善に関する実務レベルの取組みを行った。事業推進代表者、業者、関係者を交えて、本事業に係るステークホルダー、ロードマップ、実施体制、年次計画、達成目標・指標等に関する具体的なブランディング戦略を策定した。年度末にその進捗度と達成度を自己評価して報告書を作成するとともに、広告代理店からの外部評価を受け、学長を座長とする研究ブランディング戦略会議に報告書を提出、PDCAサイクルを回している。 ・本事業を広報するための諸施策 ブランディング実施計画に基づいて、第3群(在学生、保護者、卒業生、一般市民等)向け広報を実施した。在学生対象として、全学ウェブサイトでのKU-ORCASウェブのバナー掲載、文部科学省企画展示特設サイト公開、学内ポスター掲出、卓上ポップ設置、インフォメーションシステム(イントラネット)でのイベント等開催のお知らせ、広報誌『Reed』51・56・57・60号、教育後援会(保護者)機関誌「葦」№168・171、校友会(卒業生)機関誌「関大」第603・604・615号で紹介された。 ・高松塚壁画ヴァーチャル・リアリティの定着校友対象の「フェスティバルin中国」(於:広島コンベンションホール2019.9.29開催)における展示 ・埋もれていた二つの大坂文化 泊園と大坂画壇本研究のユニット2が対象とする泊園書院と大坂画壇は、いずれもこれまで認知度が必ずしも高くなかったものである。本学と深いつながりのある漢学塾・泊園書院は、近世末から近代にかけて大阪を代表する教育機関であり、その活動機関は「懐徳堂」よりもはるかに長期にわたるにもかかわらず、世に知られずにあったのは、泊園書院そのものの研究がこれまで十分になされてこなかったからである。また本学が多くの作品を所蔵する近世の大坂画壇も、江戸・京都の絵画に比してほとんど注目されてこなかった。これらの「埋もれていた大坂文化」に光をあててその研究を深化させたことは、大阪に所在する大学としての本学のブランド確立に大きく寄与するものである。 ・動画配信 KU-ORCASメンバーによるYouTube動画 URL |

||

| 今後の事業成果の活用・展開 | 本学では、文部科学省の制度変更後の2020年度以降も、関西大学独自の研究ブランディング事業として、本事業「オープン・プラットフォームが開く関大の東アジア文化研究」を、世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学としてのブランド確立を目指して、継続して研究活動を推進する。 【主な研究活動計画】(1)センターとしての研究計画 【ブランディング実施計画】(毎年度実施する計画)〇プレスリリースの定期配信 〇ニューズレターの発行 〇在学生・留学生対象に学内媒体による本事業の広報実施 〇受験生対象に説明会・学校見学会・オープンキャンパスでの本事業周知 〇市民対象にイベント(公開講座等)実施 |

||||

| 学校法人番号 | 271014 | 学校法人名 | 関西大学 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 大学名 | 関西大学 | ||||

| 事業名 | オープン・プラットフォームが開く関大の東アジア文化研究 | ||||

| 申請タイプ | タイプB | 支援期間 | 5年 | 収容定員 | 26178人 |

| 参画組織 | 東西学術研究所(関西大学アジア・オープン・リサーチセンター)、総合図書館、博物館、なにわ大阪研究センター | ||||

| 事業概要 | 本学が長年にわたり蓄積してきた学術リソースを基盤に、東アジア文化研究のオープン・プラットフォームを形成し、人と世界に開かれたデジタルアーカイブを構築する。本事業を通じ、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」としてのブランド確立を目指す。同時に、国と分野の垣根を越えて、新たな人文知を創造することにより、学是「学の実化(じつげ)」に基づく将来ビジョン「Kandai Vision 150」を実現する。 |

||||

| ①事業目的 | 本事業の目的は、関西大学の特色ある豊富なリソースを基盤とする東アジア文化研究のデジタルアーカイブを構築し、その活用を通じて東アジア文化研究の世界的研究拠点としてのブランドを確立することにある。

のポリシーのもとに、世界に開かれたオープン・プラットフォームを構築し、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」というイメージを本学のブランドとして定着させることを目指す。 |

||||

| ②2019年度の実施目標及び実施計画 | <研究目標>アーカイブの充実とオープン・プラットフォームの本格活用 <ブランディング戦略目標(認知の確立)>コンテンツの活用とオープン・プラットフォームによる大学イメージ形成の開始 <研究実施計画>

[ユニット1] [ユニット2] [ユニット3] [パイロットユニット] <ブランディング実施計画>(以下今年度実施内容)

<目標を達成するための評価指標及び測定方法>目標を達成するための評価指標及び測定方法について、前年度に見直しを行い、KU-ORCASのHPのアクセス件数により把握に努めることとした。 |

||||

| ③2019年度の事業成果 | 主な研究成果 これまでの研究目標、すなわち、研究リソースのオープン化、研究グループのオープン化、研究ノウハウのオープン化に加え、今年度は研究成果のオープン化を目指して活動を推進した。具体的には、本プロジェクトがその柱としてきた国際規格IIIF(トリプルアイエフ)に準拠した関西大学デジタルアーカイブの本格運用を開始した。その内容は「泊園印章デジタルアーカイブ」、「古文書・古記録デジタルアーカイブ」、「アジアの映画関連資料アーカイブ」など多岐にわたり、本学の東アジア研究の幅と厚みを示すものとなっている。ほかに、研究成果のオープン化に関して、「KU-ORCASオープンアクセス方針」および「オープンアクセス方針実施要領」を策定し、このうち、オープンアクセス方針についてはKU-ORCASのウェブサイトで一般公開した。 主なブランディング事業実施状況 第1・2群対象としてニューズレターVol.3の発行、第3群対象として継続したポスター駅貼広告、校友対象として関大フェスティバルin中国での高松塚壁画VR展示を行った。広報誌『Reed』57・60号(2019年5月・2020年2月)や校友向け機関誌「関大」第615号にて本プロジェクトの取組を広報した。 |

||||

| ④2019年度の自己点検・評価及び外部評価の結果 | (自己点検・評価) 関西大学アジア・オープン・リサーチセンターにおいて、研究プロジェクト内部の自己点検・評価を行った結果、ユニットごとの研究テーマはほぼ計画通りに進展した。また、大学のブランディング戦略策定・実行を担う広報専門部会においては、本学が採択を受けた2つの事業を一体的に結合して広報を推進したきた中で見えてきた課題と注力すべきターゲットを整理した上でのより効果的な戦略の必要性についての意見があった。さらに、本学の全学的評価組織である、外部資金審査・評価部会(副学長の下に副学長指名メンバー若干名で構成)においては、多岐に亘る研究活動の有機的連関の整理、及び海外へのさらなる発信力の強化が望まれるものの、研究活動面、ブランディング活動面ともに、当初の計画にもとづき順調に進捗しており、特にAI分析のアルゴリズムを開発されたことや、クラウドファンディングを活用し、早々に目標金額を達成できたことは、ブランド化にも寄与する特筆すべき成果であるとの評価を得た。 (外部点検・評価) 昨年度から委嘱した外部評価委員による外部評価結果について「当初計画にもとづき堅実な活動を積み上げていて、成果も十分にあがっていると判断できる。ブランディングには欠を補うよりも、強味をいっそう強化することが肝要である。その観点からしても、建学以来の伝統を生かし、話題性のある研究を特化させ、国際的連携に注力していることは高く評価される」とコメントを得た。 |

||||

| ⑤2019年度の補助金の使用状況 | 本年度は、経常費補助金31,000千円に、自己資金23,150千円を加えた合計54,150千円により、事業を実施した。研究費の主な使途としては、東アジア文化研究オープンプラットフォームシステム情報機器保守費や、国際規格IIIF(トリプルアイエフ)に準拠したデジタルアーカイブ統合検索構築作業費、研究会や国際シンポジウム開催費用のほか、人件費 (特命准教授、PD2名、RA2名、撮影アルバイト経費)に使用した。また、広報・普及費の主な使途として、ニューズレター第3号刊行、駅貼広告、泊園ホームページ改修、高松塚古墳写真データ化、廣瀬本万葉集テキストデータ化費用に使用した。 |

||||

| 学校法人番号 | 271014 | 学校法人名 | 関西大学 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 大学名 | 関西大学 | ||||

| 事業名 | オープン・プラットフォームが開く関大の東アジア文化研究 | ||||

| 申請タイプ | タイプB | 支援期間 | 5年 | 収容定員 | 26178 |

| 参画組織 | 東西学術研究所(関西大学アジア・オープン・リサーチセンター)、総合図書館、博物館、なにわ大阪研究センター | ||||

| 事業概要 | 本学が長年にわたり蓄積してきた学術リソースを基盤に、東アジア文化研究のオープン・プラットフォームを形成し、人と世界に開かれたデジタルアーカイブを構築する。本事業を通じ、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」としてのブランド確立を目指す。同時に、国と分野の垣根を越えて、新たな人文知を創造することにより、学是「学の実化(じつげ)」に基づく将来ビジョン「Kandai Vision 150」を実現する。 |

||||

| ①事業目的 | 本事業の目的は、関西大学の特色ある豊富なリソースを基盤とする東アジア文化研究のデジタルアーカイブを構築し、その活用を通じて東アジア文化研究の世界的研究拠点としてのブランドを確立することにある。

のポリシーのもとに、世界に開かれたオープン・プラットフォームを構築し、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」というイメージを本学のブランドとして定着させることを目指す。 |

||||

| ②2018年度の実施目標及び実施計画 | <研究目標>アーカイブの運用開始とオープン・プラットフォームのβ版始動 <ブランディング戦略目標(周知から認知へ)>デジタルアーカイブのコンテンツの周知と認知度向上 <研究実施計画>

[ユニット1] <ブランディング実施計画>(以下今年度実施内容)(今年度実施)

<目標を達成するための評価指標及び測定方法>前年度の実施内容に加え、シンポジウム等イベント開催数を指標に加え測定する。 |

||||

| ③2018年度の事業成果 | 主な研究成果 今年度の研究目標を踏まえ、オープン・プラットフォーム委員会を設置し、研究リソースのオープン化、研究グループのオープン化、研究成果のオープン化を目指して、活動を推進した。東アジア文化研究オープンプラットフォームシステムを開発し、国際規格IIIF(トリプルアイエフ)に準拠したデジタルアーカイブを2019年3月27日にβ版(試行版)として公開した。 主なブランディング事業実施状況 第1・2(専門研究者、異分野研究者、図書館関係者等)群対象として、ニューズレターvol.2の発行、第3(在学生、保護者・卒業生、受験生、市民等)群対象として、本事業をわかりやすく紹介したKU-ORCASランディングページの開設(2019年3月~)ポスター駅貼広告(2018年12月~)を行った。また、校友対象として関大フェスティバルin東海での講演を行った。保護者、卒業生対象として、広報誌『Reed』56号(2019年2月)や保護者向け機関誌教育後援会「葦」№171号を発行した。受験生・海外からの留学希望者向け説明会では、オープンキャンパス(6月、8月、3月)でのVRブース出展、アンケートチラシ配布を3回実施し、高等学校、塾・予備校等での説明会で研究紹介の資料を配布、アドミッションコミュニケーターへのブランディング事業説明を行った。 |

||||

| ④2018年度の自己点検・評価及び外部評価の結果 | (自己点検・評価) 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター運営委員会において、研究プロジェクト内部の自己点検・評価を行った結果、ユニットごとの研究テーマはほぼ計画通りに進展した。また、大学のブランディング戦略策定・実行を担う広報専門部会においては、本学が採択を受けた2つの事業を一体的に結合して広報を推進したきた中で見えてきた課題を整理し、より効果的な戦略の必要性についての意見があった。さらに、本学の全学的評価組織である、外部資金審査・評価部会(副学長の下に副学長指名メンバー若干名で構成)においては、積極的な広報活動を行っており、周知から認知へという戦略目標も明快である。ブランディング活動がやや先行している面もあるが、東アジア関連文化資料のデジタルアーカイブ化に関して、本格的な実施体制が整い、研究計画は順調に進行している。今後は、国内外の研究者に積極的に利用されることで、その成果の活用を図る必要があるとの意見を得た。 (外部評価) 昨年度から委嘱した外部評価委員による外部評価結果について、「目を見張る豊富な研究成果と全プロジェクトが世界に向けて展開されている。本プロジェクトは優れた学術的背景があり、極めて強い国際交流能力を有するので、これからの潜在的発展性に鑑み、同プロジェクトの継続を強く希望する。」と評価頂いている。広報活動については、報道関係での掲載や放映回数について情報がなく、マスコミに関心をもってもらうことがブランド力の向上につながるとの意見を得ている。また、ステークホルダーにこまめに最新情報を提供するようにとの提案もあった。 |

||||

| ⑤2018年度の補助金の使用状況 | 本年度は、経常費補助金48,000千円に、自己資金9,000千円を加えた合計57,000千円により、事業を実施した。研究費の主な使途としては、東アジア文化研究オープンプラットフォームシステム情報機器保守費や、国際規格IIIF(トリプルアイエフ)に準拠したデジタルアーカイブ構築作業費、研究会や国際シンポジウム開催費用のほか、人件費 (特命准教授、PD2名、RA1名、撮影アルバイト経費)に使用した。また、広報・普及費の主な使途として、ニューズレター第2号刊行費、第3群向けランディングページ制作、駅貼広告、KU-ORCASステッカー、トートバック制作等に使用した。 |

||||

| 学校法人番号 | 271014 | 学校法人名 | 関西大学 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 大学名 | 関西大学 | ||||

| 事業名 | オープン・プラットフォームが開く関大の東アジア文化研究 | ||||

| 申請タイプ | タイプB | 支援期間 | 5年 | 収容定員 | 26178 |

| 参画組織 | 東西学術研究所(関西大学アジア・オープン・リサーチセンター)、総合図書館、博物館、なにわ大阪研究センター | ||||

| 事業概要 | 本学が長年にわたり蓄積してきた学術リソースを基盤に、東アジア文化研究のオープン・プラットフォームを形成し、人と世界に開かれたデジタルアーカイブを構築する。本事業を通じ、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」としてのブランド確立を目指す。同時に、国と分野の垣根を越えて、新たな人文知を創造することにより、学是「学の実化(じつげ)」に基づく将来ビジョン「Kandai Vision 150」を実現する。 |

||||

| ①事業目的 | 本事業の目的は、関西大学の特色ある豊富なリソースを基盤とする東アジア文化研究のデジタルアーカイブを構築し、その活用を通じて東アジア文化研究の世界的研究拠点としてのブランドを確立することにある。

のポリシーのもとに、世界に開かれたオープン・プラットフォームを構築し、「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」というイメージを本学のブランドとして定着させることを目指す。 |

||||

| ②2017年度の実施目標及び実施計画 | <研究目標>デジタルアーカイブのコアコンテンツの確定とアーカイブ構築体制の起動 <ブランディング戦略目標(周知)>「世界的な東アジア文化研究を牽引する関西大学」の宣言と学内外への周知 <研究実施計画>

<ブランディング実施計画>(今年度実施)

<目標を達成するための評価指標及び測定方法>(達成度評価指標)ステークホルダー(第1群~第3群※)の指標(アーカイブコンテンツ数、論文数、学会発表件数、シンポジウム・研究会開催数、本学の東アジア文化研究に関する認知度、異分野研究者参画数、学校訪問での本事業広報数、機関紙・イベントでの露出回数、大学独自説明会での本事業周知回数、公開講座等イベント開催数等) (測定方法) 上記指標について、5年後の達成目標に向けた達成状況を毎年測定し、状況を把握する。 ※ステークホルダー |

||||

| ③2017年度の事業成果 | 主な研究成果 研究目標:「デジタルアーカイブのコアコンテンツの確定とアーカイブ構築体制の起動」を踏まえ、シンポジウムを2回開催した。9月22日キックオフ・セミナー「デジタル・アーカイブ化の先にあるもの-新しい人文学研究のあり方をめぐって-」は、本事業の目指すものを議論した(東京・大阪同時開催、二元中継)。2月17・18日キックオフ・シンポジウム 「デジタルアーカイブが開く東アジア文化研究の新しい地平」では、デジタルアーカイブの可能性を多角的に検討した(発表者4カ国より10名)。 主なブランディング事業実施状況 ブランディング実施計画に基づいて、第3群向け広報を実施した。具体的には、在学生対象として、①全学ウェブサイトでのKU-ORCASウェブのバナー掲載、②文部科学省企画展示特設サイト公開、③学内ポスター掲出(2017年11月~)、④卓上ポップ設置(2018年3月~)、⑤インフォメーションシステム(イントラネット)でのイベント等開催のお知らせ(3回)など7回実施した。保護者、卒業生対象として、①広報誌『Reed』51号(2017年12月)、②教育後援会(保護者)機関誌「葦」№168、③校友会(卒業生)機関誌「関大」第603号・第604号の4回実施した。 |

||||

| ④2017年度の自己点検・評価及び外部評価の結果 | (自己点検・評価) 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター運営委員会において、研究プロジェクト内部の自己点検・評価を行った結果、ユニットごとの研究テーマはほぼ計画通りに進展した。 (外部評価)今年度委嘱した外部評価委員による外部評価結果については、本事業は、9月のキックオフ・セミナー、2月のキックオフ・シンポジウムを開催し、その目的と意義の周知徹底をはかるとともに、内外の関係者に対するアピールを行い初年度としては着実なスタートを切ったと判断できると、概ね、高評価を得た。今後は、日本国内で唯一のオープン・プラットホームの確立と、KU-ORCASの知名度を上げる方策を講じ、品質の向上を図ることが肝要であると助言を得たので、取組むこととする。広報活動については、 前述で記載したとおり、ステークホルダーごとに、効果的な広報活動を行ったことについて、広告代理店から、定点的に効果測定が可能な指標を設定し、その結果から広報量を調整する等、広報活動のPDCAを回していくことが課題であるとの意見を得ている。また、一般や民間企業への浸透を考えた場合、若年層よりも、教養面を能動的に習得したいと考える好奇心の高い高齢者や企業経営者等にターゲットを絞り、イベント告知や接点創出することも重要との提案もあった。これらの外部評価結果を踏まえ、引き続き研究の進展とKU-ORCASの認知度向上のためのブランディング活動を展開する。 |

||||

| ⑤2017年度の補助金の使用状況 | 本年度は、施設・設備整備費補助金37,179千円、 経常費補助金47,000千円に、自己資金46,521千円を加えた合計130,700千円により事業を実施した。主な使途としては、オープンプラットフォームシステムに係る研究装置1件と中国近代報刊庫などのデータベース2件の研究設備に加え、 研究費として主に消耗品費、 器具備品費、人件費 (PD2名)、 出張旅費等に使用した。また、広報・普及費として、 新聞等広告、 WEB制作、プロモーションビデオ制作等に使用した。 |

||||